週末は台風19号が上陸し、大変な爪痕を残していきました。

我が家の長男も、長野県佐久市で千曲川の氾濫の影響で、一晩、避難所で過ごしたといいます。被害に遭われました皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今週からは新潟市のT様からご注文をいただきました和たんすの制作をお伝えしていきます。

T様とは、少し前からご縁を頂き、その後、お電話にて和たんすのご注文をいただきました。T様、ありがとうございます。

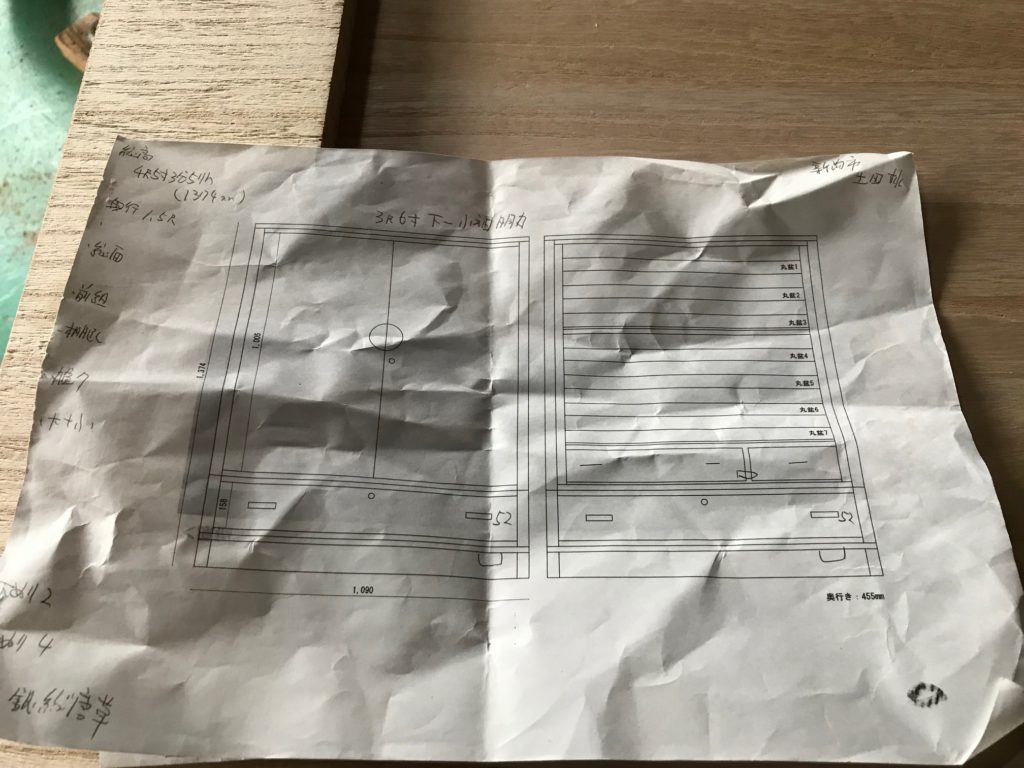

まずは図面をもとに、木取り(部材)を出します。

その図面をもとに、長さ切りで、それぞれの部材をそれぞれの、長さ、巾に切り分けていきます。

各部材をカンナ掛けしていきます。(重ね板です)

板がしゃくんでいたりした場合は、台の上に乗せて、板を反らせながらカンナを掛けていきます。

隠し箱の蓋の部分をシラガキで印をつけています。

下台の地板の入る部分を、ノミで取っていきます。

今日は、奥様がホットプレスで板の反りや狂いを取ってくれています。

私は、カガミを作ったり、観音扉を作ったりでした。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント