今日も親方が工場に来て、昨日の続きの柾割を行いました。今日の柾は長い柾でしたので、少々大変そうでしたが、まだまだ現役、体調も良さそうで仕事を終えて元気に帰っていきました。

今日の親方。

さて、昨日はタイコにサンを木釘で打っていく所までをお伝えしました。今日はその続きで、タイコにサンを打ったら、それをカンナで仕上げます。

タイコに打ったサンをカンナで仕上げます。

その後は、タイコ、中棚、ツカを組んでいきます。中棚とツカを組んだ後に、タイコも組んでいきます。そして、立側、上板、地板の順に組んでいきます。

タイコ、中棚、ツカを組んでいきます。

立側、上板は、ホゾとホゾをしっかりと組んでいき、その後、木釘(3寸)で、ホゾの間をしっかりと打っていきます。

上台の立側。上板、側、地板、タイコ、中棚を組み、長ハタガネとシャコ万で固定します。

上台を組んだら次は下台を組んでいきます。下台も、地板と立側はホゾとホゾをしっかりと組んでいき、ホゾの間は木釘(3寸)でしっかりと打っていきます。

下台も組んでいきます。

上台、下台共に、立側を立てたら、内側の丸を付けます。今回のたんすは「四方丸」という、桐たんすの四方が丸くなっている作りで、内側、外側共に丸くなっています。

その内側の丸は、丸くするために内側に桐を貼り、それを削って丸くします。その角に丸くするための桐材を貼ります。

内側の丸を作るため、内側に桐を貼ります。

その後は、上台の裏板を打っていきます。立側、上板、洋地の内側にのりを付けて、裏板を打っていきます。

上台の裏板を打ちます。

下台は、裏板を打つ前に、引き出しが入る棚板が真っ直ぐなのかを目で確認し、少しでも曲がっていると、引き出しがスムーズに入らないので、つっかえ棒を立てて、棚板の曲がりを直して、それから裏板を打っていきます。

棚板が真っ直ぐか目で確かめます。まっすぐでなかったら、つっかえ棒を入れて、真っすぐにします。

上台、下台共に、ドリルで穴を開け、木釘を打ち、釘きりで切って、水を拭いておきます。水を拭くことで、桐が膨張し、釘切りノコで切った傷や、玄能で叩いた跡も、カンナをかければきれいになくなります。

下台の裏板を木釘で打っていきます。

今日はここまで。

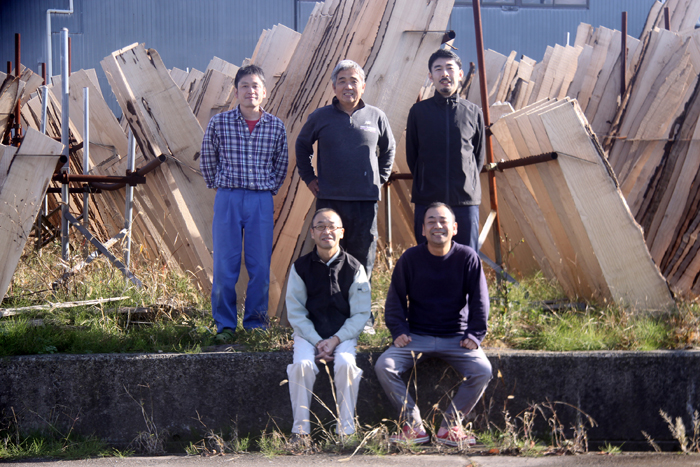

今日の私は、注文が入った桐たんすの、立側、裏板を切っていました。背の高い注文があり、長い板を倉庫から取り出して切っていました。

今日の私は木取り。裏板、立側の板を切っていました。

明日も、全力で頑張ります。

最近のコメント