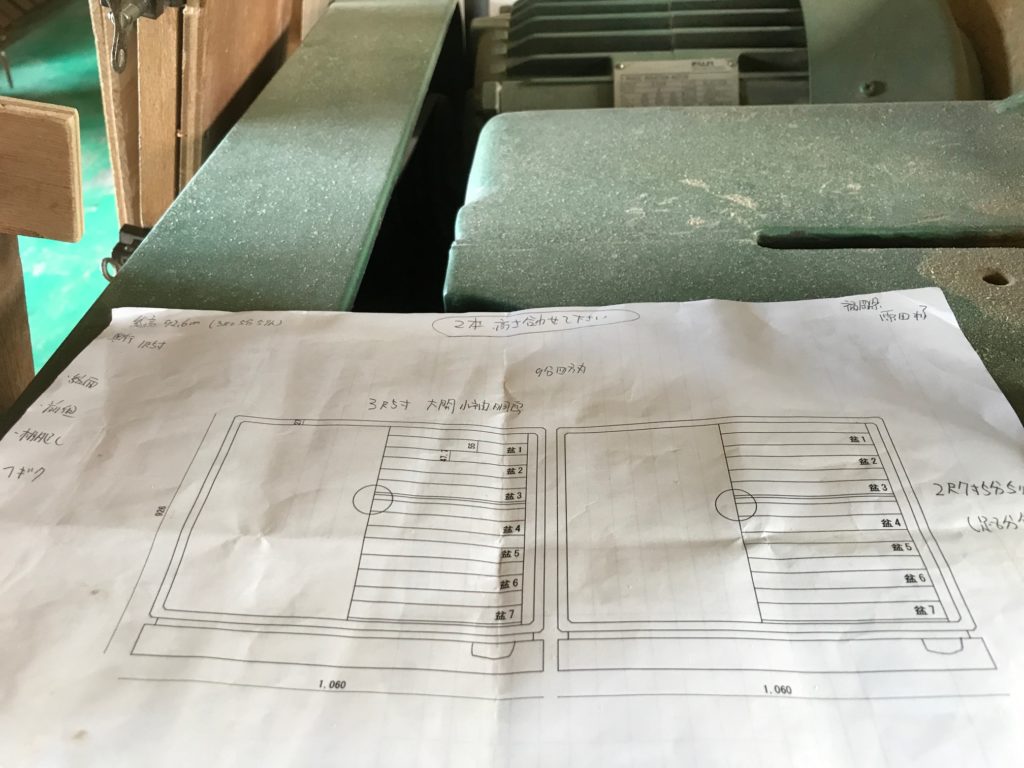

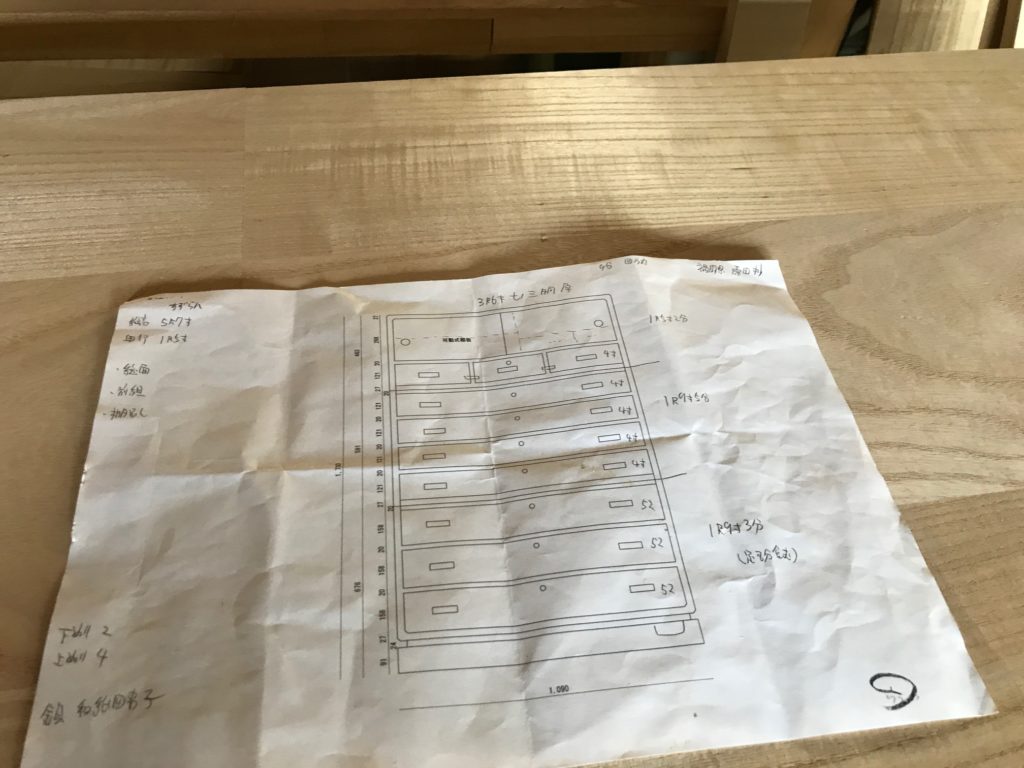

福岡県H様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、タイコに中棚の位置を測るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

タイコに中棚が入る溝を掘った後、タイコのサンを木釘を打って取り付けていきます。

衣装盆の型をサンとサンの間に挟みながら、タイコのサンを木釘で打って止めていきます。

上板の内側、観音開きの扉が止まる位置に、「戸渡」(とわたり)、を木釘で打って止めていきます。戸渡とは、扉がそれ以上、奥に行かないように打つ「サン」のことを、言います。

ドリルで穴を開け、戸渡を木釘で打って止めていきます。それぞれの会社によって「戸渡」の形も違っています。桐の蔵は、一枚の桐を真ん中が凹むようにカンナで削って、曲線的に仕上げていきます。

タイコに木釘で打って止めたサンを、カンナで仕上げていきます。

上板を当て板の上に置いて、立側のホゾと上板のホゾを組み合わせていきます。

タイコに中棚を入れました。

上板のホゾと立側のホゾを組み入れ、立てていきます。

今日は昨日に比べて7度も低い気温ですが33度。まるで別世界にいるかのような過ごしやすさでした。

来週も全力で頑張ります。

最近のコメント