昨日は、小袖たんすの引き出し6個と小引き出し3個の枠を固めていきましたが、今日は、引き出しの底板を木釘で打っていきます。

引き出しを固めています。

まずは、引き出しの底板を打つ方の枠を、木殺し(底板を打つ方の面の先板、ホテ板を玄能で押しながら、のりが着きやすいようにします)し、底板を乗せ、ドリルで穴を開け、木釘を打っていきます。底板を打つ木釘は2寸(約6mm)

底板を木釘で打っていきます。

木釘の間隔は均一に、深さは、どれも同じ深さで打っていきます。

引き出しの底板を打ったら、次は底板をカンナで仕上げていきます。引き出しをひっくり返して、カンナを掛けていくのですが、引き出しは中が空間で空いていまので、そのままではカンナは掛かりません。そこで、引き出しの中に台などの支えになるものを入れて、カンナを掛けていきます。

底板の仕上げは、引き出しをひっくり返して、仕上げていきます。

その後は、先板、ホテ板の順にカンナで仕上げていきます。ホテ板を仕上げていく時は、仕上げながら引き出しの入り具合も一緒に見ていきます。カンナを掛けつつ、引き出しを入れてあたっている場所を確認しながら、また、抜いて削る、それを何度も繰り返して、引き出しを入れていきます。

ホテ板を仕上げながら、引き出しを入れていきます。

削っては入れ、削っては入れして、どこが当たっているのか確認しながら引き出しを入れていきます。

引き出しを出す時は、金具が付いていないので、大きな吸盤で引っ張って出します。

そうすることで、引き出しを入れると、他の引き出しがすーーっと出てくる密閉度の高い引き出しの仕込みになります。

引き出しが全て入ったら、引き出しの奥に「こま」を入れます。「こま」とは、引き出しを入れた時に、直接、裏板に当たらないように、クッションとしての役割の「こま」と呼ぶ、当たりを裏板に付けておくのです。そうする事で、引き出しを入れた時に、引き出しが裏板に当たらず、裏板のダメージも少なくなるのです。

引き出しの奥、裏板に「こま」と呼ぶ、当てを付けます。

そこまで行くと、完成間近。その後は、引き出しの前面を最後にカンナで仕上げて完成です。今回は、引き出しばかりの小袖整理たんすですので、普通のたんすよりも早いですが、それでもお伝えした以外にも多くの手数と、時間がかかっています。

これで木地が完成です。この後は、との粉を塗ってロウを引き、金具を付けて完成です。

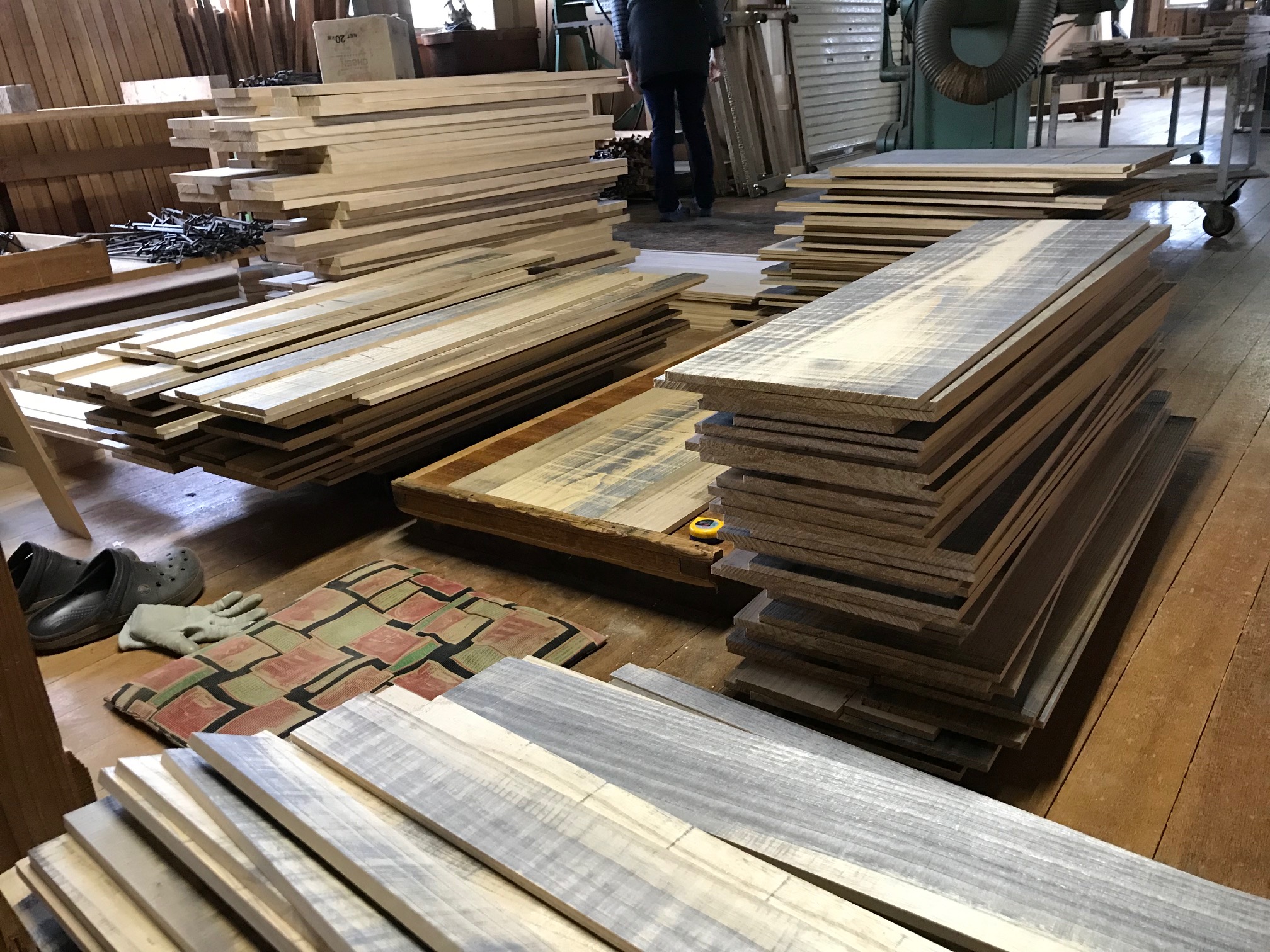

今日の私は、衣装盆の底板(ヘギ底)を組んでいました。年末に来て、木取りが少なくなってきましたので、組む板や貼る板が多いですが、桐の蔵は、明日が仕事納め。

ヘギ底を組んでいます。

組み終えて、貼る待ちの板が増えてきました。

まだ、出荷前のたんすや衣装箱もあり、今日も、バタバタとした一日でした。明日は今年最後のお仕事。全力で頑張ります。

最近のコメント