大阪府O様からご注文いただきました桐チェストの製作ですが、今回が最後です。昨日は、引き出しの底板を木釘で打つところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

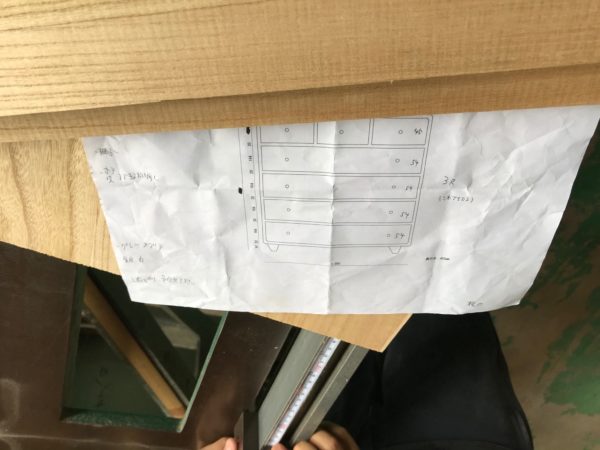

引き出しの底板を木釘で打っったら底板をカンナで仕上げていきます。

その後、引き出しのホテ板と先板を仕上げながら引き出しを入れていきます。大きな吸盤で、出し入れしながら引き出しの当たっているところを確認していきます。

出しては削り、入れては当たっているところを確認するを繰り返し行っていきます。

そうして引き出しを入れると他の引き出しがすーっと出てくるような密閉度の高い引き出しが完成し、桐チェストが完成します。その後、塗装、金具付けと進み、調整をし梱包して出荷となります。

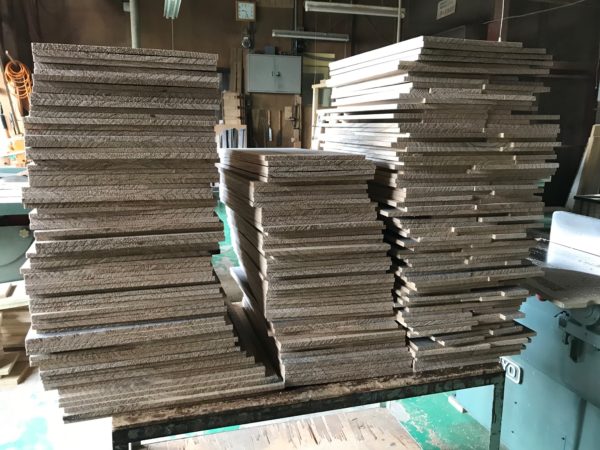

今日の私は、7分板の板盆用の板を切り、板盆を作っていました。

その後、工場の敷地内に植えてある桐の木の枝が隣の工場にまで伸び、邪魔になっているので、職人・横山さんと弟、そして私の3人で桐の木の枝を切る作業を行いました。

ちょうど午後3時過ぎの炎天下の中(そんな暑い時間にやらなければいいのですが)、汗だくになりながらの作業でした。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント