今日からは、東京都I様からご注文いただきました和たんすの制作をお伝えさせていただきます。

まだ8月の暑い時でした、I様から突然お電話をいただき、その時は着物がたくさん入る「総盆」というたんすが欲しいんだけど。とのお話をいただきました。

その後、お電話にて和たんすの上下開きと呼ぶたんすのご注文をいただきました。I様ありがとうございます。その制作の過程をお伝えさせていただきます。

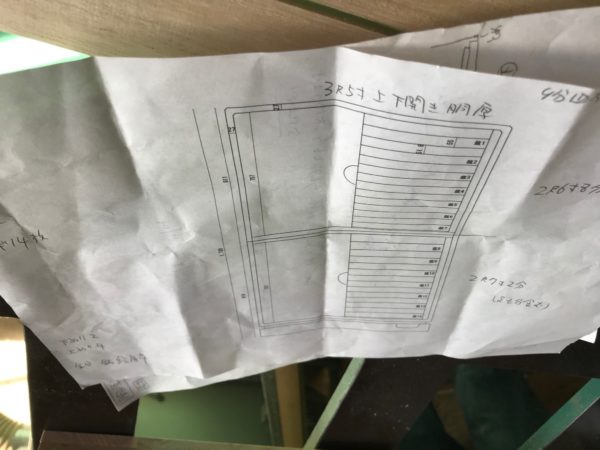

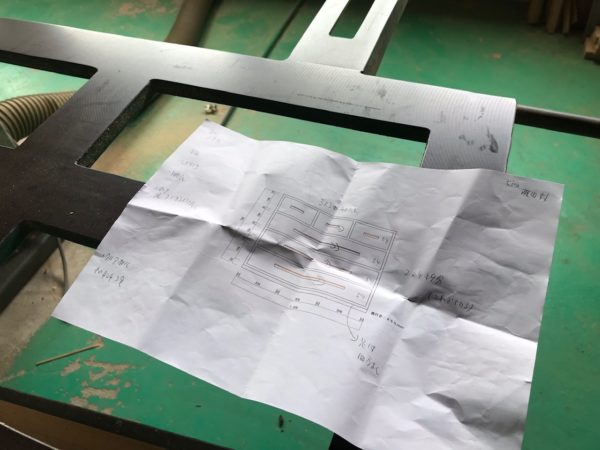

まずは、図面を出します。

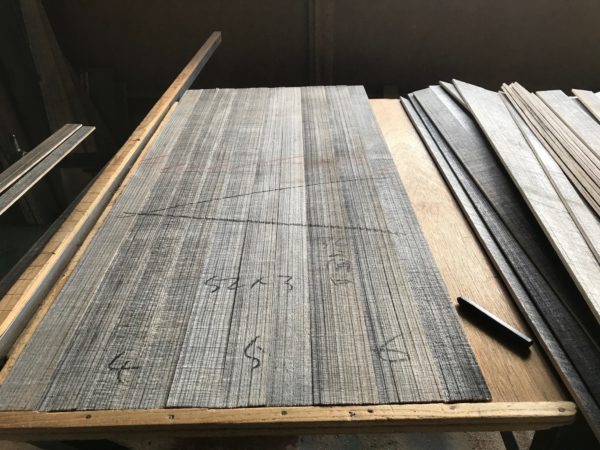

それに合った木取り(部材)を出し、長さ切りでそれぞれの部材を各々の長さ、幅に切っていきます。

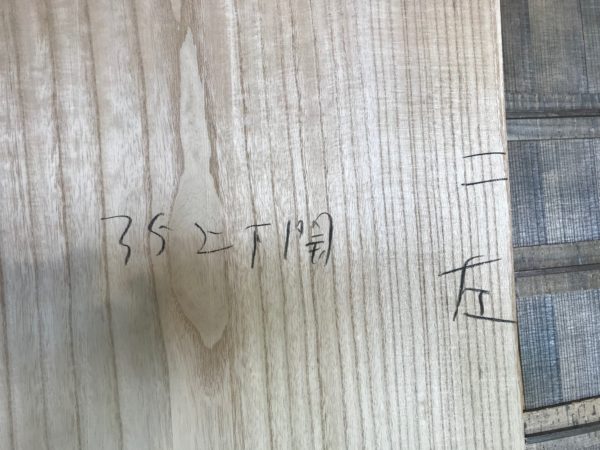

和たんすの立側。板目を真ん中に置き、幅の広い板を使います。

木取りを切り分けたら、それぞれの部材のカンナ掛けを行います。これは裏板です。

地板をカンナ掛けしています。掛りにくい場合は、台を下に置いて板をたわませながらカンナを掛けていきます。

今日は、先日仕入れた桐丸太の製材が終わり、午前中に板が工場にやってきました。出来るだけ早めに干したいのですが、天気と仕事の段取りを調整して、早めに干したいと思います。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント