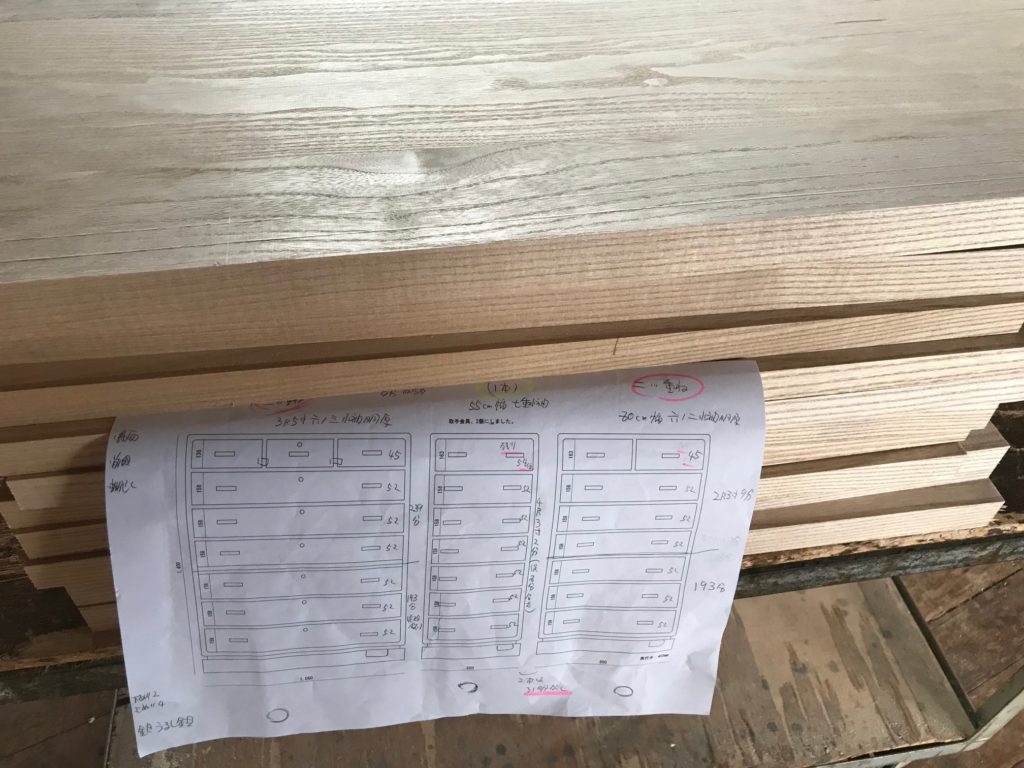

宮城県M様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、今日が最後です。一昨日は、引き出しの枠を固めましたが、今日はその続きです。

引き出しの底板を木釘で打っていきます。その後、底板の付きが悪い時に、ハタガネで挟んで底板を付けます。

引き出しの枠を固め、底板を打ったら、先板をカンナで仕上げていきます。

引き出しの底板をカンナで仕上げていきます。底板を仕上げるときは、引き出しをひっくり返して、中に台を置き、直接、底板が当たるようにしてカンナを掛けていきます。

底板をカンナで仕上げたら、端の部分をペーパー(紙やすり)を掛けて、滑らかに仕上げます。

仕上げる時は、カンナを研ぎ、カンナの裏金とカンナの刃を調整します。

外の光の方を見ると、裏金が見やすいので、外の方を向いてカンナの刃と裏金を合わせます。

引き出しの上面をカンナで削っていきます。

引き出しを入れながら、どこが当たっているのかを確認しています。この時、引き出しを出し入れするのは、大きな吸盤です。

引き出しのホテ板(側板)を削りながら、入れては確認し、出しては削るを、何度も行い、確認し、引き出しを入れていきます。こうすることで、引き出しを入れると、他の引き出しがぴゅーっと出てくる、密閉度の高い引き出しになります。

引き出しを全ていれると完成です。

この後、塗装、金具付け、調整、検品、梱包して、お届けになります。

今日も私は板を組みます。チェストのホテ板、ヘギホテ、丸盆のホテ板と7分板の板組でした。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント