大阪府Y様からご注文いただきました洋服たんすの制作ですが、先週は、上台の裏板を木釘で打つところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

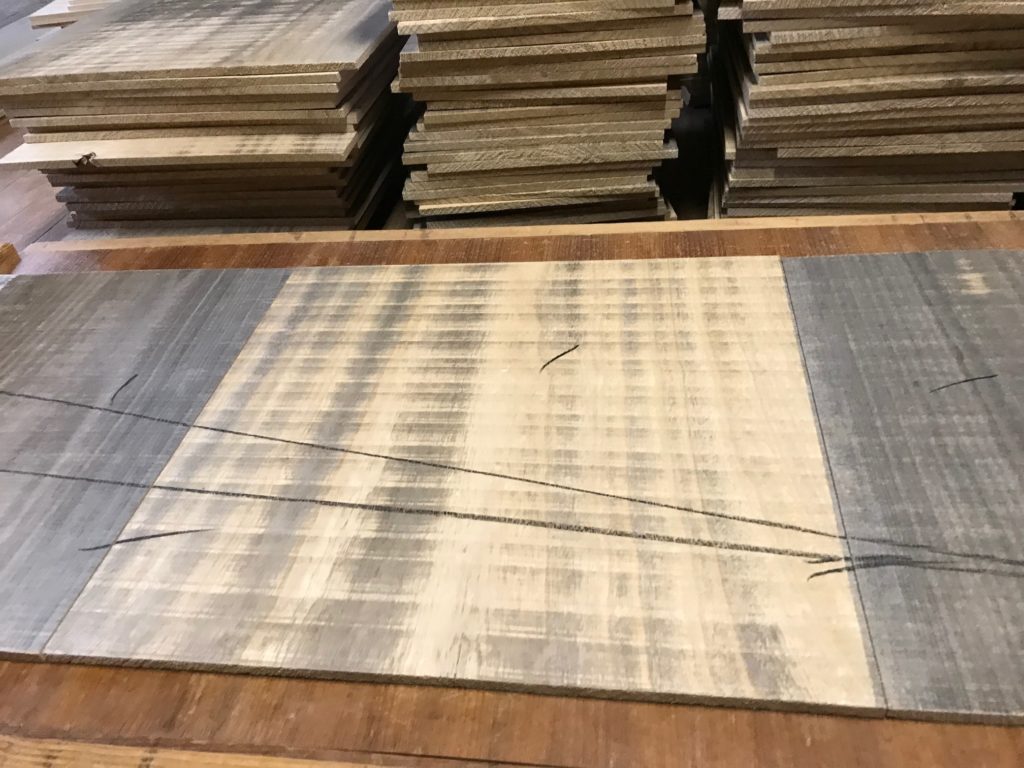

本体の下台を組み、ハタガネで締めながら固めています。

本体が4cmと厚い板を使っているので、かなりの数のハタガネを用いて締めていきます。

上台の内側の丸を作るために、内側に桐を小さなハタガネで貼っていきます。

のりが乾く時間を利用して、小引き出しの制作も行います。

本体下台の外側の丸(四方丸)をカンナで丸めていきます。

やはり4cm厚の板は、カンナで丸くしていくのも、かなりの苦労があります。

目で確認しながら丸みをカンナで作っていきます。

この作業も、勘とセンスで丸くしていきます。

カンナで丸くしていくだけではなく、4cmの大丸は三次元的な丸みを出さなくてはならないので、ノミを使って立体的な丸を作っていきます。

下台と台輪の部分を繋ぐ「足」と呼ぶ部分を、シャコ万とハタガネで付けていきます。

足を付けたら、台輪を作っていきます。

台輪も、大丸のデザインを引き継ぐように、丸みを帯びた曲線が多用される台輪です。長ハタガネで締めながら台輪を固めます。

今日の私は、引き出しの底板を組みます。かなりの枚数の底板ですので、なかなか大変です。

明日も全力で頑張ります。