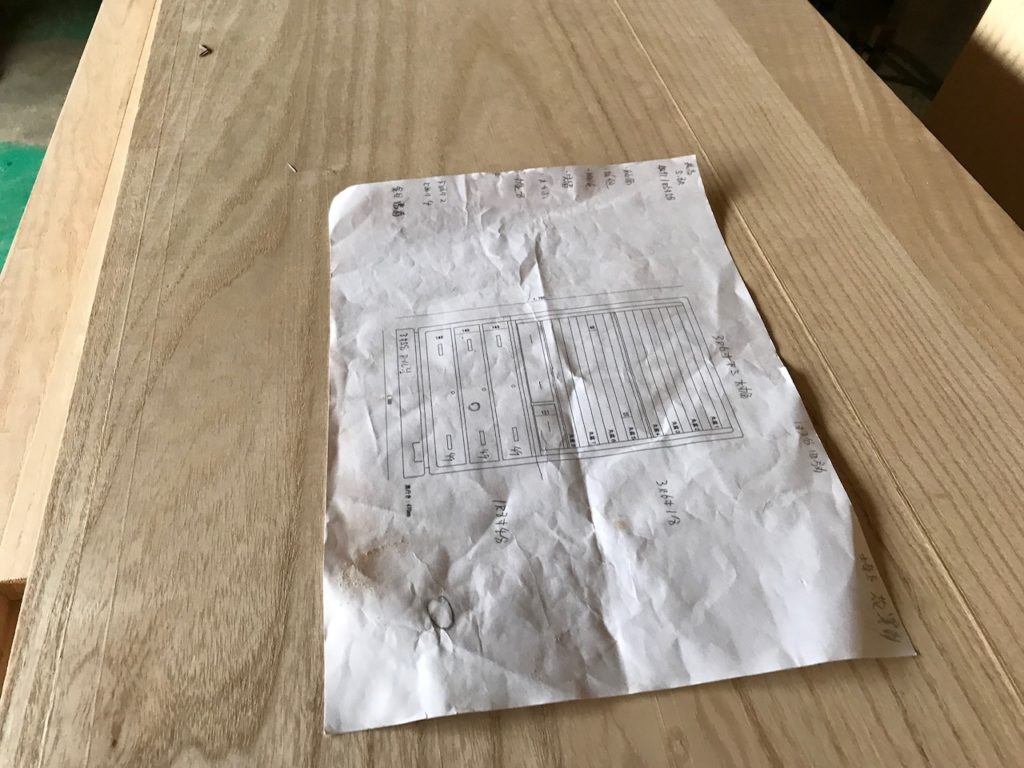

埼玉県H様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、本体の上台と下台の重なり具合を見るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

桐たんす本体を逆さにして、上台の上に下台を乗せて、重なり具合を見ています。この重なりが合わないと、桐たんすが完成しない、重要な作業です。

上に乗っている下台を少しずらして、上台の地板の前の部分をカンナで削って調整します。

重なりが合ったら、下台の裏板をカンナで仕上げていきます。

上台の上板をカンナで仕上げていきます。

たんす本体を重ねて長ハタガネで締め、横に寝せて立側を一気にカンナで仕上げます。

このたんすは大丸と言い、上板、立側、地板、台輪が丸くなっておる、四方の部分は立方的に丸くなっています。その丸の部分をペーパー(紙やすり)できれいに仕上げていきます。

台輪(本体を支える台)を制作しています。

立側が完成したら、引き出し周りに入ります。引出しの底板をカンナで仕上げます。

今日は、バタバタと柾を切り、中棚を作り、見積もりを作ります。

明日も、全力で頑張ります。

最近のコメント