東京都S様からご注文いただいており、製作中の桐チェストですが、制作は順調に進んでおりますが、私が配達に行ったり、板を干したりで、ブログアップが遅れておりました。

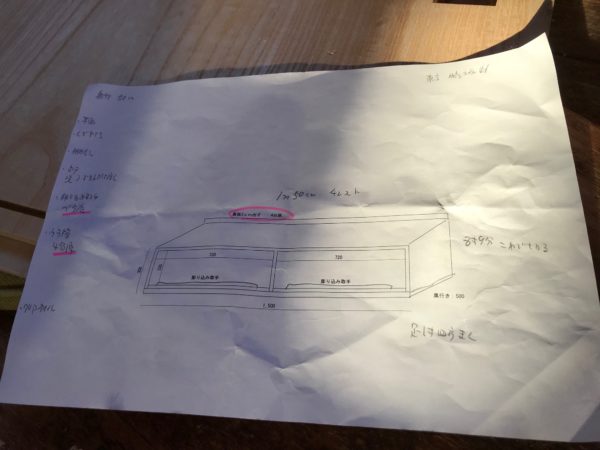

先回は桐チェストの立側を立てる(本体を作る)途中までをお伝えしましたが、今日は、本体を固めた後、裏板を打っていくところからです。

釘箱に入っている木釘。 2寸と1寸5分です。ドリルで開けて、木釘を打っていきます。

本体はホゾ組で、ホゾとホゾの間に3寸の木釘を打ち込んで行き、本体を固めましたが、その後、裏板を木釘で止めていきます。

木釘は、長さ1寸5分(約45mm)で、まずは角に打つ込み、そこから一辺に打っていきます。

裏板に木釘を打っていきます。

棚板の入っているところは裏からは見えないので、事前に印をつけておいて、約2cm幅のところを木釘を棚板から出さないように慎重に打っていきます。その後は、釘切りノコで木釘を切り、水を拭きます。

今回のチェストは「天丸」と呼ぶ、本体上の両角が丸くなる仕様ですので、カンナで一つ一つ確認しながら、手作業で丸くしていきます。

手カンナで丸くしていきます。

その後は、チェストの下に付ける「足」を組み立て、それをハタガネとシャコ万(クランプのことです)で接着し、接着剤が乾くまで、引出し周りに入ります。

ハタガネとシャコ万で足を留めます。

チェストの下の部分「足」を作ります。

引出し周りは、底板、先板、ホテ板、鏡板を長さ切りで、寸法通りに切ったら、カンナ掛けです。引出しを組んだら内側はカンナ掛けが出来ないので、全て内側になる方をカンナで仕上げます。

底板をカンナで仕上げます。

今日はここまでで終了。明日も、全力で頑張ります。

最近のコメント