埼玉県S様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、引き出しの底板を木釘で打つところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

ヘギ(衣装盆)をの枠を固めています。ヘギのカガミ板とホテ板を木釘で打っていきます。

ヘギの底板を枠に乗せて、大きさを見ています。

ヘギの底板を、ハタガネでで締めながら木釘で打って止めていきます。

底板を打ったヘギを重ねていきます。

底板を打った引き出しを、並べていきます。

引き出しの底板を、カンナをかけて仕上げていきます。

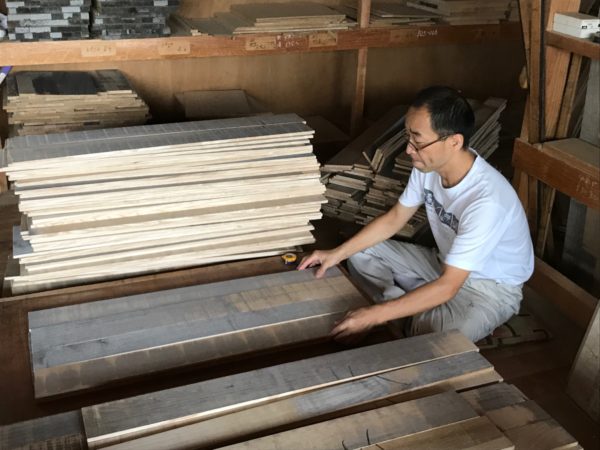

今日の私は、注文が入ったたんすの「柾」を切っていました。倉庫から、注文に合う「柾」を選んできて、注文に応じたサイズで柾を切っていきます。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント