天気予報では昨日から新潟は雪の予報。

まあ、暖冬だし大丈夫かな?と思いつつ、今日は東京まで桐たんすのお届けに行ってきました。

起床は午前4時半。

奥様が起きた後に暖かい部屋に起きていきます。いつものように工場で弟と待ち合わせて関越高速を東京に向けて走ります。

長岡を過ぎると予報通り、雪が降ってきます。

湯沢周辺は、道路も真っ白で、久しぶりに緊張しました。

三国トンネルを過ぎても今日は珍しく雪で、月夜野までは結構な雪がありました。

鶴ヶ島から圏央道に入り日の出ICで下車。

あきる野市のK様のご自宅に予定通り到着でした。

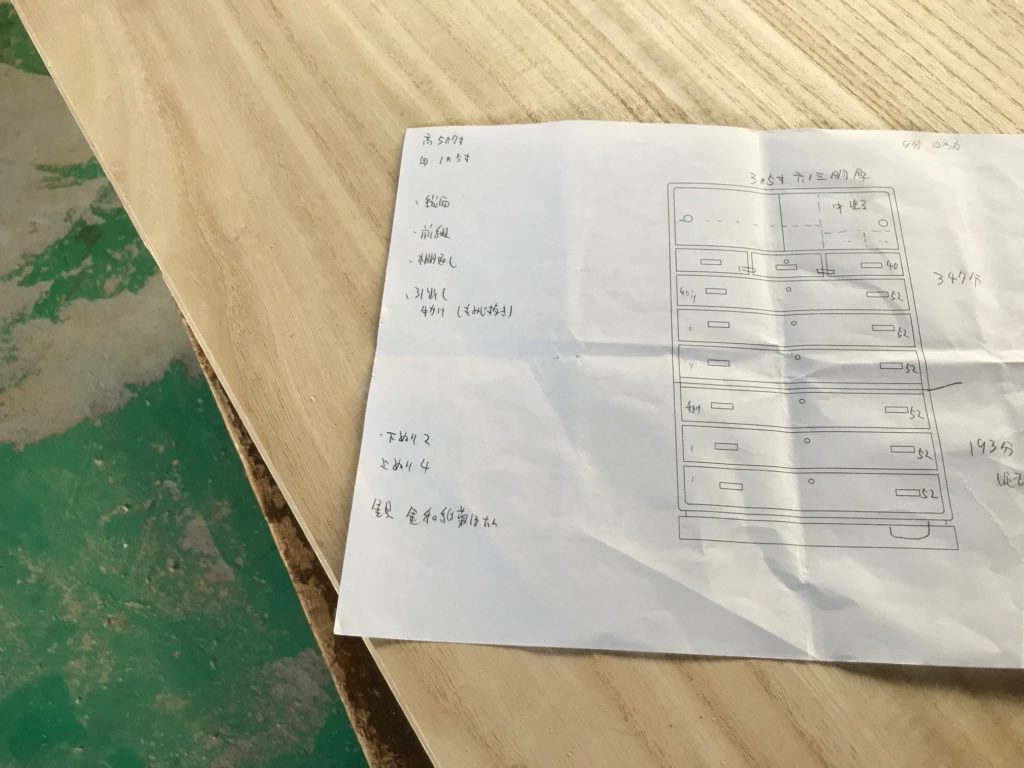

ご注文いただきました和たんすと、再生たんすを2階の和室にお届けさせていただきました。

K様、本当にありがとうございました。

その後は、中央道から首都高を走り日本橋まで。

ところどころ、渋滞に巻き込まれながら、素敵なマンションのM様へ、再生たんすをお届けさせていただきました。

M様、ありがとうございました。

東京は、街中でも高速のSAでも、ほとんどの方がマスク姿ですね。これでは、マスクがないわけです。私も、至るところで手をアルコール消毒して、気を付けていました。

帰りも越道、湯沢周辺は雪が降っていて、今日は一日中、降っていたのかも知れません。

夕方には工場に到着し、少しですが仕事も出来ました。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント