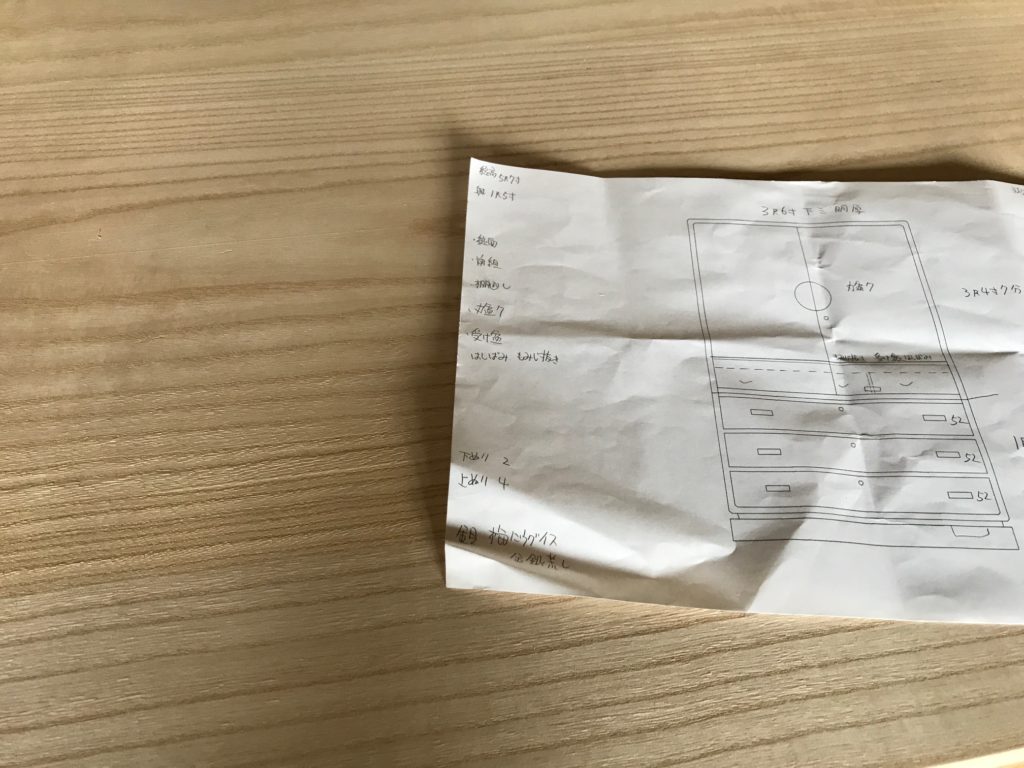

千葉県N様からご注文いただきました和たんすですが、先週は上台の上板をカンナで仕上げた所までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

桐たんすを重ねて横にし、長ハタガネで締めて固定して上台の角をカンナで削って丸くしていきます。

横にして寝せたから立側をカンナで一気に仕上げていきます。

たんすを仰向けにして前面をカンナで仕上げていきます。

立側が完成したら引き出し周りに入っていきます。手押しカンナ機械(通称手押し)で、引出しや衣装盆の材料を片面、平らに均していきます。

立側が立ちました。

衣装盆(丸盆)のホテ板をカンナで仕上げていきます。

丸盆の枠をチューブで巻いて固定し、のりが乾くのを待ちます。

引出しの底板をカンナで仕上げています。

今日は、「柾」を組みます。明日も全力で頑張ります。

最近のコメント