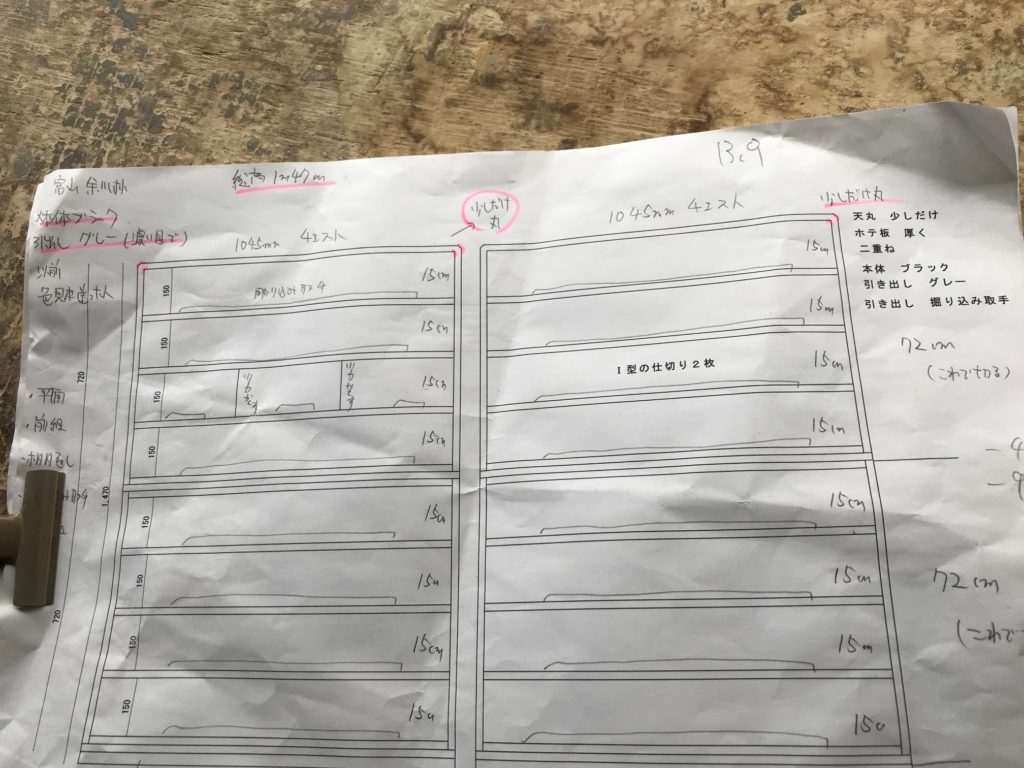

富山県Y様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、今日が最後です。昨日は、引出しの底板を木釘で打つところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

大引き出しの枠を固めていきます。

大引き出しの底板をドリルで穴を開け、木釘を打って止めていきます。

大引き出しの先板の角をカンナで面を取っています。これから先板、ホテ板をカンナで仕上げていく時に、角が壊れないように、少し面を取っていきます。

底板の木口の部分に、ブラシで水を塗っていきます。この先板をカンナで仕上げる時に、水を塗った跡にカンナで仕上げると、木口がボサボサにならず仕上がります。

引出しの底板をカンナで仕上げていきます。この時は、引出しをひっくっり返して中に台を入れて、底板が直接台に当たって、カンナが掛かるようにして、仕上げていきます。

底板の木口にブラシで水を塗って、底板をカンナで仕上げていきます。

小引き出しを、本体に入れて行くのに、小引き出しのホテ板をカンナで削って本体に入れて行きます。

削っては本体に入れ、どこが当たっているのかを確認して、また削り、また本体に入れて確認する。この作業を何度も繰り返して、密閉度の高い引出が生まれます。

この後完成して、塗装、調整、検品、梱包してお届けになります。

今日も暑い一日でした。明日も全力で頑張ります。

最近のコメント