山口県F様からご注文いただきました桐チェストの制作ですが進んでいます。棚板にツカが入る位置をシラガキで印を付けています。

地板には、ブナの無垢板の4本脚が付くのですが、その脚を付けるために樫木を埋め込むために、トリマーで埋め込む木の形に削っています。

棚板にツカを立てて木釘を打って止めています。

立側に棚板が入る溝を、溝堀カッターで掘っていきます。

定規を当てながら、溝堀カッターを添わせていきます。

今日も私は柾を組みます。今日は一本立の洋服たんすの柾でした。明日も全力で頑張ります。

山口県F様からご注文いただきました桐チェストの制作ですが進んでいます。棚板にツカが入る位置をシラガキで印を付けています。

地板には、ブナの無垢板の4本脚が付くのですが、その脚を付けるために樫木を埋め込むために、トリマーで埋め込む木の形に削っています。

棚板にツカを立てて木釘を打って止めています。

立側に棚板が入る溝を、溝堀カッターで掘っていきます。

定規を当てながら、溝堀カッターを添わせていきます。

今日も私は柾を組みます。今日は一本立の洋服たんすの柾でした。明日も全力で頑張ります。

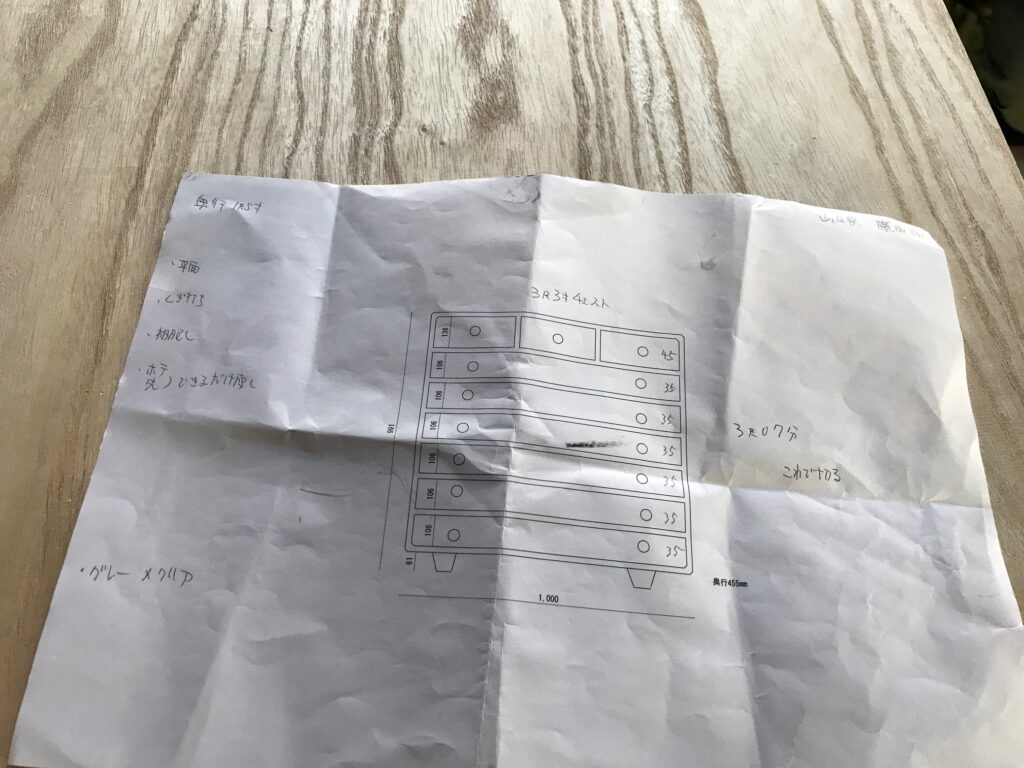

今日からは山口県のF様からご注文頂きました桐チェストの制作をお伝えしていきます。まずは、図面を出してこの図面一枚で桐チェストを作っていきます。今回の桐チェストは、木(ブナ)の無垢板の4本足を付けた、シンプルで人気の桐チェストです。

長さ切りで木取り(それぞれの部材)を切り分けて、各部材の内側になる方をカンナで仕上げていきます。地板をカンナで仕上げています。

上板のホゾを取り、留めになる部分を留め型を当てながら、ノミで取っていきます。

裏板の入る部分を昇降盤でノコを入れた上板。無垢板の上板です。

棚板に立側に入る部分をケヒキで線を引いていきます。

同じく、棚板にケヒキで入りの部分をケヒキで引いていきます。

今日はご注文を頂いた桐たんすの柾を組みます。扉、引出しとそれぞれの柾を組みます。

明日も全力で頑張ります。

東京都A様からご注文頂きました整理たんすの制作ですが、今日が最後です。

引出しの底板をカンナで仕上げています。

引出しを本体に入れていきます。少し入れては確認し、出しては当たっている場所をカンナで削って調整するを繰り返していきます。

当たっている場所がホテ板であれば、カンナで削って調整していきます。

引出しを入れ終えたら、引出しの前板をカンナで仕上げていきます。

引出しを出し入れして具合を見ています。これで大丸の整理たんすが完成しました。

今日も暖かな一日でした。明日も全力で頑張ります!

今日は桐たんすのお届けに行って来ました。ハイエースのタイヤも交換し、陽気の完全に春です。やっと新潟に春がやってきたという感じです。

今回は、上開きと呼ぶ和たんす。板厚は4cmの大丸タイプです。

観音開きの前飾りと、各引き出しの鍵穴には家紋を彫り込み、こだわりが感じられます。お届けさせていただきましたご自宅は、とても立派なお洒落なご自宅で、置かれるお部屋も素敵なお部屋でした。

M様、本当にありがとうございました。

東京都A様からご注文いただきました整理たんすですが、引出しに入って行きます。引出しのホテ板(側板)の留め(先留め)の部分を、胴付きノコで留め型を当てながら切っていきます。

胴付きノコで切ったら、ノミできれいに削っていきます。

引出しの枠を固めていきます。

引出しのホテ板の蟻組みと、カガミ板の蟻組みを組んでいきます。玄翁で少しずつ叩いて入れていきます。

引出しはまず、枠を先に固めていきます。引出しの枠を積んでいきます。

そして引出しの底板を木釘で打って止めていきます。引出しの底板の木目が美しいです。

今日も暖かな一日でした。明日も全力で頑張ります。

今日も暖かな一日でした。もう春が来ています。東京都A様からご注文いただいております整理たんすの制作ですが終盤に入って来ました。

引出しのカガミ板を本体に当てながら仕込んでいます。引出しを入れる大切な工程です。

先板にケヒキでカガミ板の幅を写していきます。

カガミ板(前板)とホテ板(側板)の蟻組みを取りました。

今回は、ホテ板(引出しの側板)に手掛けを掘ります。ルーターを使って手掛けを開けていきます。

引出しのホテ板のホゾ組を昇降盤で取り、残った部分をシラガキで取っていきます。

先板のホゾ組を昇降盤でノコ目を入れ、ケヒキで引いてホゾを取っていきます。

今日は新潟市まで再生タンスのお届けでした。オイル仕上げの和たんすでした。K様、ありがとうございました。

今日は暖かな一日でした。工場の2階では職人さんは半袖でしたね。東京都A様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、立側が完成し、下台の重ね板をカンナで仕上げています。

上台の上板をカンナで仕上げています。

立側の丸を面取りの機会を粗削りで丸くしていきます。

その後、外側の丸をカンナで丸く仕上げ、内側の丸は小刀で丸く削り仕上げに、ペーパー(紙やすり)を丸い桐に当てながら内側に丸をきれいに仕上げていきます。

本体(立側)が完成したら、引出し周りに入って行きます。長さ切りで、引出しの部材の長さ、幅を切り分けていきます。

引出しの底板をカンナでしあげています。底板の木目が美しいです。

今日は出たり入ったりでバタバタしましたが、個人的に一つ落ち着きました。明日も全力で頑張ります。

だいぶ日も長くなり、今日はまだ早いかな?と思いながらもタイヤを交換しました。

東京都A様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、順調に進んでいます。上台の立側を固めました。

上台の裏板を木釘で打って止めています。木釘の配列が美しいです。

下台の地板を打ち、外側の丸をカンナで丸めていきます。

板厚が4cmの厚みの大丸の形なので、留めの部分はノミで落としてから丸めていきます。

下台に「足」と呼ぶ部分をハタガネで締めて付けていきます。

台輪の再作に入ります。

今日は午後からは、長岡市まで修理の桐たんすの引き取りに行って来ました。こうしてご依頼を頂けることに感謝です。

昨日は、桐たんすのお届けに行って来ました。

一軒目は、再生させていただきました桐たんすのお届けでした。A様、ありがとうございました。

そして2軒目も、再生させていただいた桐たんすでした。二件目のU様は九州からのご依頼で、幅が一間(約1m80cm)もある大きなたんすでしたが、その部材を使い、小さく2個の引出したんすに変更させていただきました。こういった事も出来ます。U様、ありがとうございました。

そして三軒目は、大開の和たんすをお届けさせていただきました。新築の一軒家でまだ完成前のお届けでしたが、大きなクローゼットにお納めさせていただきました。M様、ありがとうございました。

東京都A様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、順調に進んでいます。上台に付くツカの入りの部分をケヒキで引いて作っています。

上板掘りこんだ引き戸の溝。上板の木目が美しいです。

上板にツカを立てていきます。

上台の立側に棚板が入る溝を掘ります。

下台の立側、棚板、重ね板を組み入れ、長ハタガネを締めて固めていきます。

立側と地板のホゾを組み入れ、長ハタガネを締めながら木釘(3寸)を打って止めていきます。

今日は新潟市まで桐たんすのお届けでした。お届けしたのは整理たんす「甘栗」

深い引出しを5段に変更した形です。M様、ありがとうございました!

最近のコメント