今朝は、久しぶりに暖かな朝でした。工場に行くと朝陽が輝き、思わず「冬が終わったな」と感じました。4月に入ってからも雪が降る変な天気も、もう終わりかもです。

冬が終わったと感じる朝陽でした。

昨日は、洋服たんすの立側を立てて、台輪を作るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

立側(本体)が立ちましたので、次は引き出し周りに入ります。木取りを出してもらい、長さ切で底板、先板、ホテ板、カガミ板をそれぞれのサイズに切り分けます。

引き出しの木取りを長さ切りで切っていきます。

観音開きの中は、洋服を吊れるようになっているので、引き出しは一段です。その一段の引き出しを作っていきます。

まずは、底板、先板、ホテ板をカンナ掛けしていきます。次に、カガミ板(前板)を仕込んでいきます。

仕込むとは、カガミ板を引き出しが入る場所にぴったりと入るように、合わせていくことを「仕込む」と言います。

カガミ板を仕込んだら、ホテ板と先板を組み、次にカガミ板を組んで、引き出しの本体を固めます。

カガミ板を引き出しのはいる場所に合わせて、ピッタリと仕込んでいきます。

引き出しの本体を固めたら、底板を木釘で打っていきます。一段の引き出しの底板を打ったら、引き出しを削りながら、出したり入れたりしながら、引き出しを入れていきます。これを繰り返して、ピッタリと引き出しが入れば、引き出しは完成です。最後に、扉(観音開き)を合わせて、仕上げれば洋服たんすの完成です。

引き出しの底板を木釘で打っていきます。

今日は、久しぶりに親方が工場にやってきました。昨日、親方の仕事を作りましたので、今日は、ホテ板を組む仕事をしてもらいました。久しぶりですが、いきいきと仕事をしていました。

ホテ板を組む親方。

今日の私は、引き出しのカガミ(前板)が板目のたんすの引き出しを作っていました。桐たんすの通常は、直線の「柾目」で組むのですが、少し個性的な「板目」で組むこともお客様の好みでたまにあります。

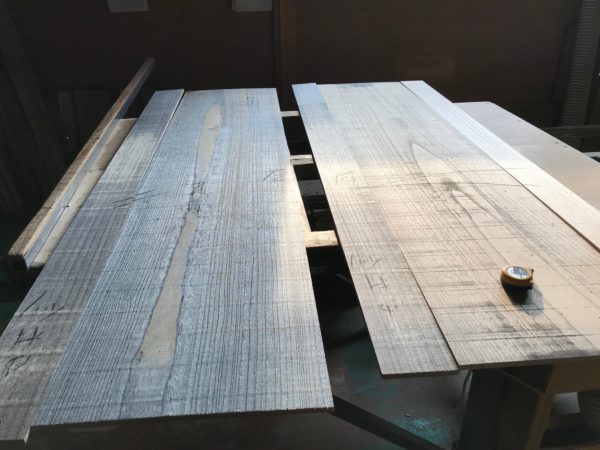

板目用の引き出しの板。

引き出しに入る、ちょうどいい板目の板を探すのに大変ですが、それはお客様の好みですので、いい仕事と言われるように頑張ります。

最近のコメント