千葉県A様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、「足」と呼ぶ部分を準備するところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

上台の左右の外側の丸をカンナで削りながら作っていきます。

たんすの本体を重ねて立側を下にして寝せ、長ハタガネを締め、立側をカンナで一気に仕上げていきます。

そのまま、上台の外側の丸をペーパー(紙やすり)をかけて、きれいにならしていきます。

本体の裏板を下にして寝かせ、下台の内側の丸を小刀で作っていきます。

下台と足の下に付く台輪を重ねて、足と台輪を合わせていきます。

こうして本体が完成しました。

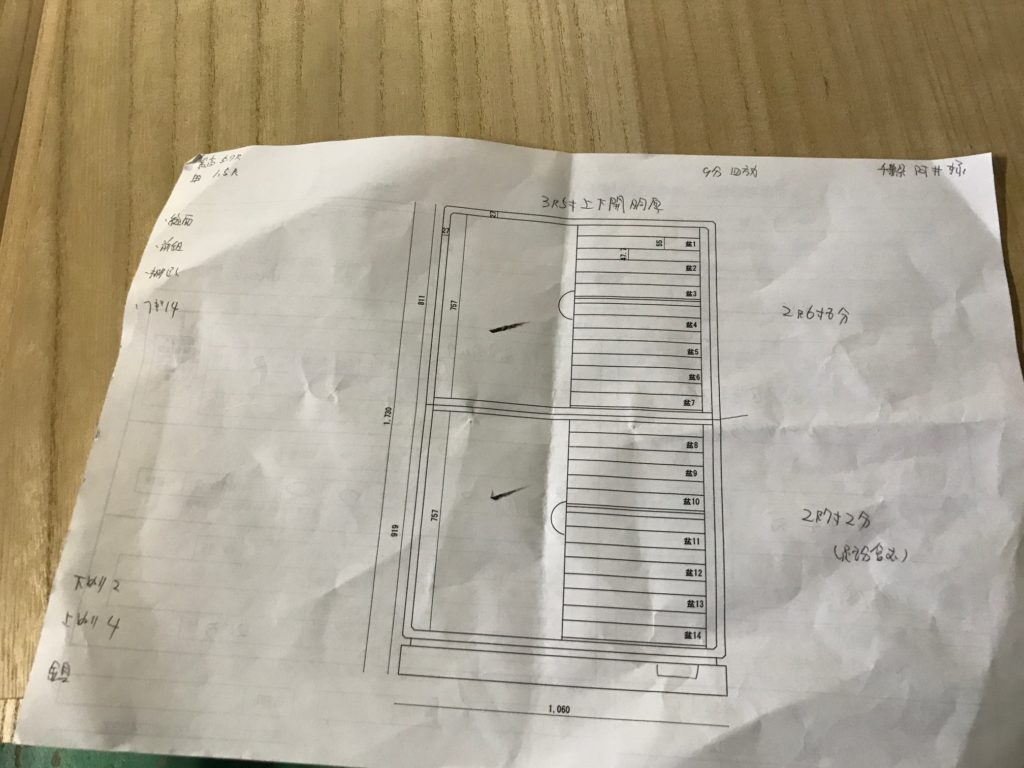

本体が完成したら、中周り(衣装盆作り)に入っていきます。衣装盆の材料を長さ切りで切っていきます。

切り分けた部材は、内側に入る方をカンナで仕上げていきます。

昇降盤で衣装盆のカガミ板(前板)を欠いていきます。

今日は3分板を切ります。裏板、ヘギ底などなど。明日も全力で頑張ります。

最近のコメント