今回のお届けは、お客様のご都合を聞き、私達の予定にも合わせていただいたりで、わがままを聞いてもらい、数週間前から決まっていました。

しかし、天気は雨。しかも大荒れ。私のいつもの行いの悪さがこういうところで出ます。今回は久しぶりの一日5軒のお届け。いつものハイエースには乗らず、2tロングのトラックでのお届けになりました。

起床は午前4時。こんな時間でも今は意外と明るいんですね。工場で弟と合流し、午前5時に出発します。

一軒目は宇都宮市へ。関越高速から北関東道→東北道に入り宇都宮市まで約3時間。3月の日本橋での展示会にお出かけいただき、小袖たんすをお求めいただきましたI様。本当にありがとうございました。

途中のSAで給油と休憩。この間、雨はずっと降っていますが一路、都内を目指し東北道を走ります。二軒目は、都内中野区のK様。

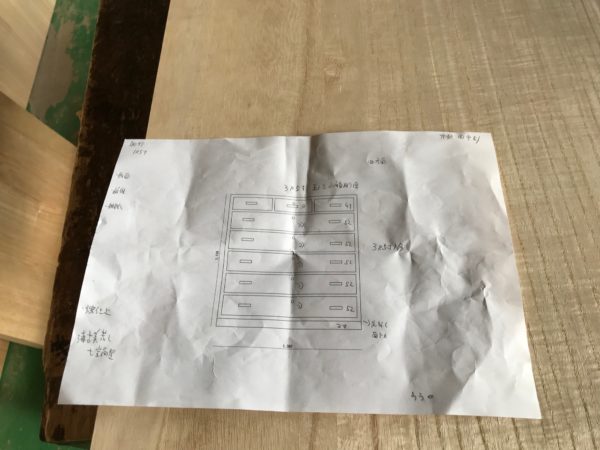

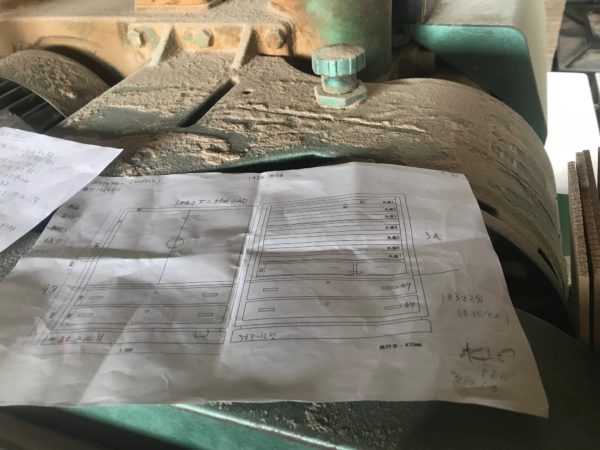

今回のたんすは、世界で一本しかない個性的な桐たんすのオーダーでした。引き出しには取手金具のない彫り込み式の引出しで、上下つに分かれる上台には、サクラのラインが1本。下台にはサクラとウォールナットのラインがそれぞれ入り、との粉仕上げを施しました。K様、ありがとうございました。

その後は、そのマンションからすぐのK様へ。以前に桐チェストをお求めいただいていました、新潟市内に住むお母様からのご注文で、グリージオシリーズのチェストをお届けさせていただきました。K様、ありがとうございました。

そして4軒目は渋谷区のY様へ。再生たんすのお届けでした。Y様の息子さんから以前に桐たんすの再生のご依頼を頂き、今回はお母様からもご依頼いただきました。Y様ありがとうございました。

そして昨日最後のお届けは横浜市緑区へ。でもここからが大変でした。4軒目のお客様から横浜市緑区のお客様のご自宅に行くまで約2時間。首都高などを使うのかと思ったらナビが選択したのは下道。

度重なる大渋滞と大雨の影響で車が進みません。結局、お客様のご自宅に着いたのが午後3時過ぎ。U様、大雨の中、外まで出てきていただきましてありがとうございました。

一日で5軒のお届けを終え、午後3時過ぎにコンビニでやっと昼食。その後、第三京浜から環八、関越道を通って午後8時過ぎに工場に到着でした。実に15時間もトラックに乗っていた事になります。

そして今日。新潟は大雨。またもや日頃の行いがここでも出ます。

そんな中、新発田市まで再生たんすのお届けに行ってきました。昨年お預かりしてやっと完成した4本の再生たんすです。

今日は大雨の中一人でのお届けでしたが、腰も出ず何とかお届けすることが出来ました。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント