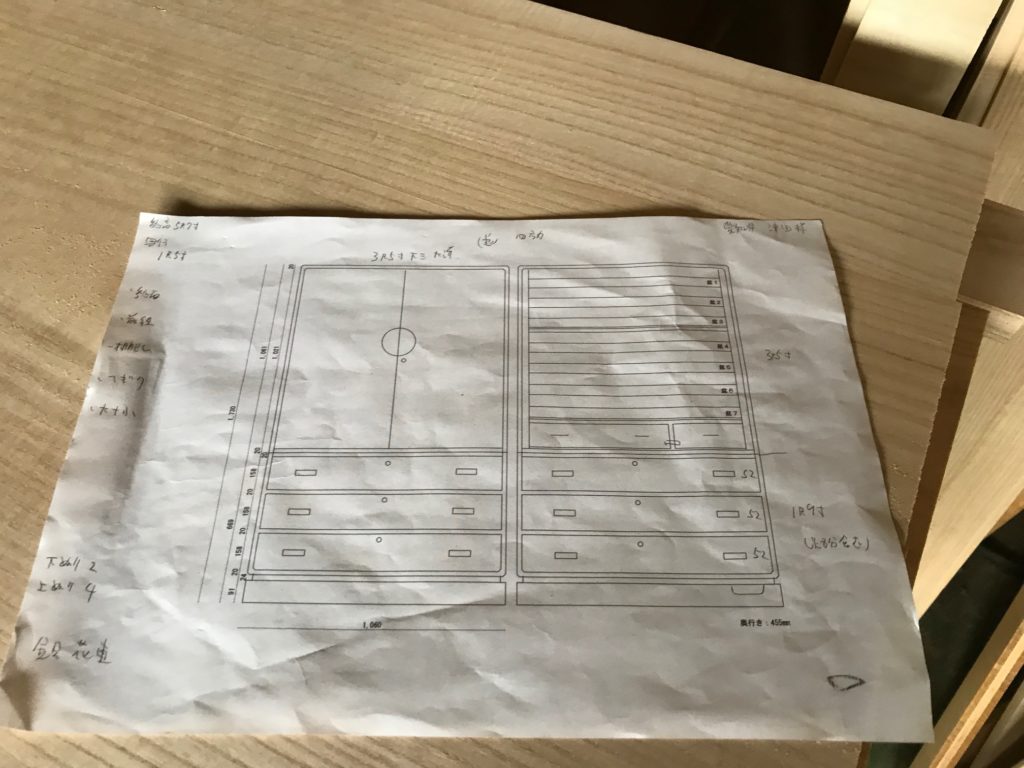

愛知県T様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、先日は、裏板を打つ前に上板、中棚が平らになっているかを確認するところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

定規を当てながら、裏板を打つ前に、上板、中棚を平らにカンナで削っていきます。

長ハタガネを締めながら、裏板を木釘で打っていきます。木釘の間隔が美しいです。

下台の裏板も木釘で打ち、裏板が出た部分を、カンナで削っていきます。

立側へ出た裏板を、長台(台の長いカンナ)で削っていきます。立側の木目が美しいです。

立側の中に組み入れたタイコを、シャコ万で締めながら、四方丸の内側の丸を小さなハタガネで付けて行きます。

下台の本体と台輪を結ぶ「足」と呼ぶ部分を、シャコ万で取り付けていきます。

上台の本体をひっくり返して、地板を定規を当てながら平らにカンナで削っていきます。

下台の重ね板をカンナで仕上げていきます。

今日は、先週までに切り貯めた板を、ホットプレスです。ホットプレスは、反ったり狂ったりしている桐板を熱をかけてプレスして、まっすぐにしていく機械です。その作業を、奥様が担当してくれます。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント