広島県M[様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、引出しの蟻組みを取った後、ノミできれいに取るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

上台は小さな観音開きで丸盆が4枚入ります。その丸盆の外側の角を切り、内側に貼る作業を終え、交互に丸盆を積んでいきます。

のりのチューブにのりを入れていきます。こののりのチューブ、昔気質の職人さんは絶対に使いませんが、使ってみると意外と便利で良いものです。時代は変わって行くのですが…。

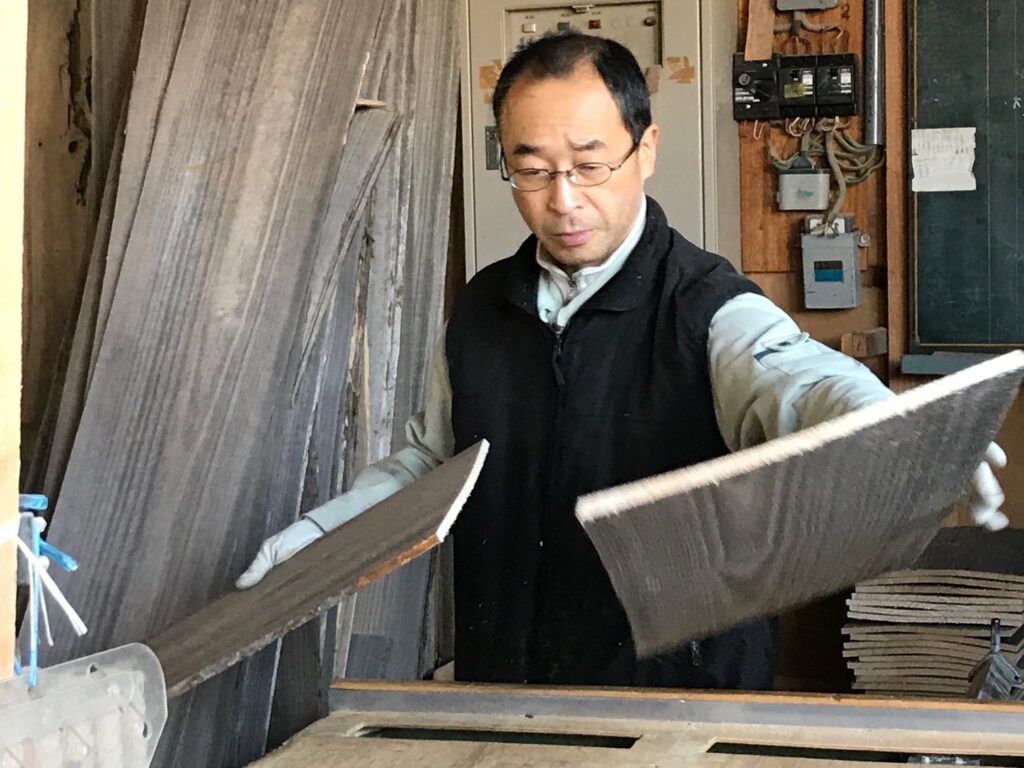

昇降盤でノコ目を入れた先板。

先板のホゾ組をケヒキで取っていきます。

引出しの枠を固めていきます。蟻組み同士を入れ込み、ホゾ組を入れ込んで、木釘を打って止めていきます。

ホテ板の出た部分を長台で削って落としていきます。

引出しの底板を木釘で打つため、ドリルを揉んでいます。

ドリルを揉んだ後、木釘を打って底板を止めていきます。

今日の天気予報は「暴風雪」 予報通り、風が強く体がもっていかれそうです。そんな中、新潟市内まで修理の桐たんすの引取りへ。新潟市内に入ると雪の量がぐっと減りますね。

最近のコメント