昨日は小袖たんすの立側を立て、側と全面を仕上げて四方丸の内側外側の丸を作るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

上台の裏板をカンナで仕上げています。

その後は、本体が乗る台輪の制作に入ります。

台輪のカガミをカンナで仕上げていきます。

そして引出し周りに入ります。カガミ板を均していきます。

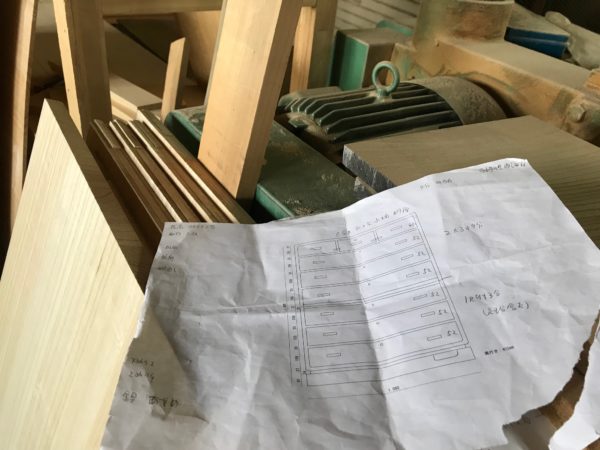

次にカガミを仕込んで蟻組みを機械で取ります。

蟻組みを取ったら、カガミ板の厚みを毛引きで取って、ホテ板に移していきます。

カガミ板とホテ板の蟻組みの部分にのりを入れ、打ち当てを当てながら叩いて少しずつ入れていきます。

カガミ板にホテ板を入れ込んだら、次は、先板とホテ板のホゾ組の部分にのりを入れ、最初は手で叩きながら、ホテ板と先板を入れ込んでいきます。

今日の私は、午前中は明日出荷の洋服たんす、整理たんす、小たんすの3本セットの桐たんすの梱包に追われました。

神戸市までのお届けなのですが、弊社で行けないので運送会社さんにお願いするのですが、傷が付かないようにダンボールの上にベニヤ板で覆い、角当てを施しました。

無事にお届来ますように。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント