東京都Y様からご注文いただいております和たんすの制作ですが、終盤に入ってきました。昨日は、引き出しの枠を固めて底板を打っていく所までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

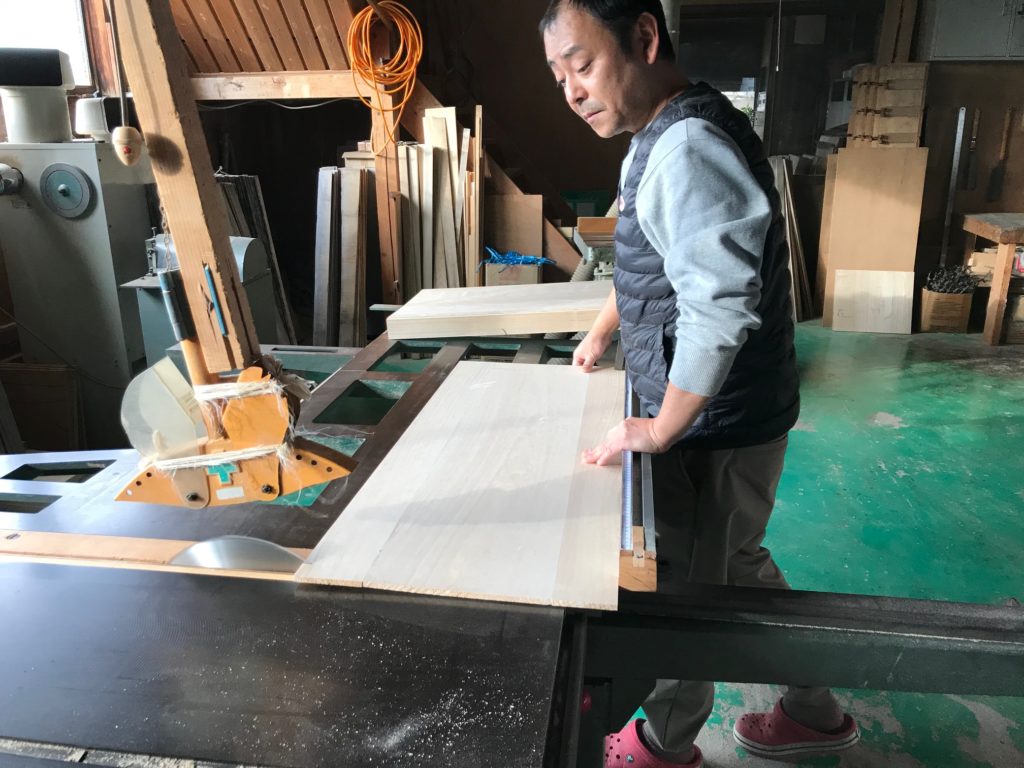

衣装盆(ヘギ)の底板を長さ切りで切っていきます。(衣装盆の枠は固めてしまってから底板を合わせて切っていきます)

衣装盆の底板の寸法を合わせて切ったら、木釘で底板を打っていきます。

引き出しの底板は木釘で打ち終わりました。先に衣装盆の枠を固めて、底板を打っていきます。

衣装盆をカンナで仕上げていきます。角の面を取っています。

衣装盆をたんすに入れて出し入れして、衣装盆の調子を見ています。(引っかからないか、スムーズに出し入れできるか)

引き出しの底板をカンナで仕上げていきます。

引き出しにのホテ板(側板)を仕上げながら、桐たんす本体に入れていきます。

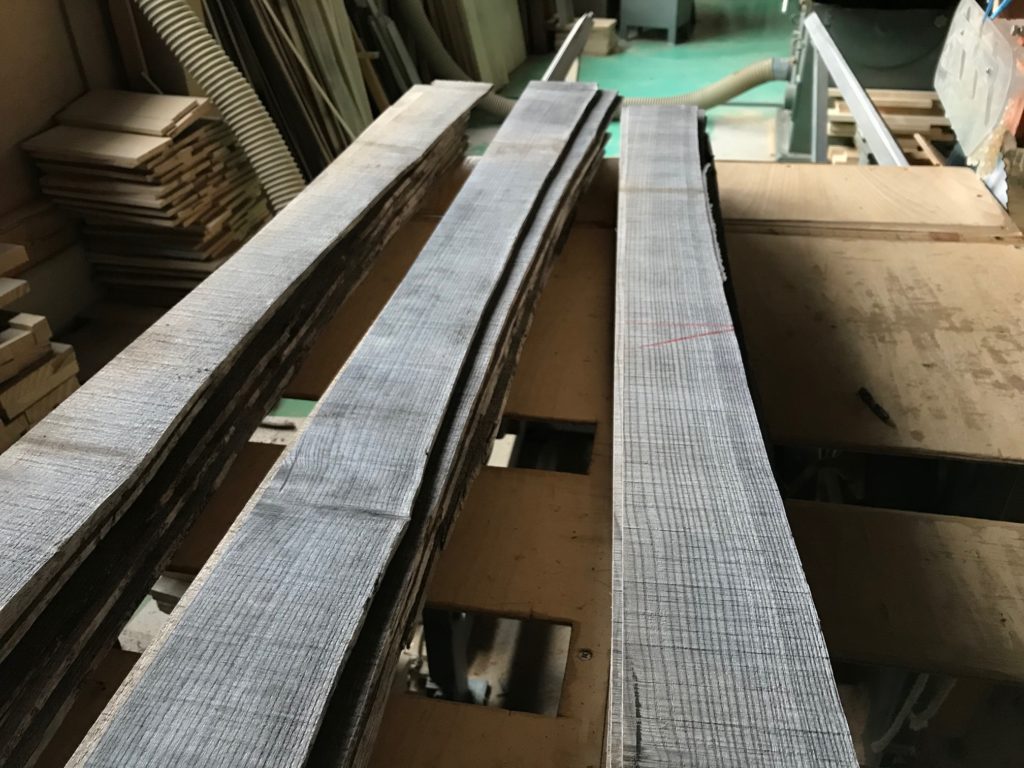

今日の私は、昨日に引き続き、板を切ります。

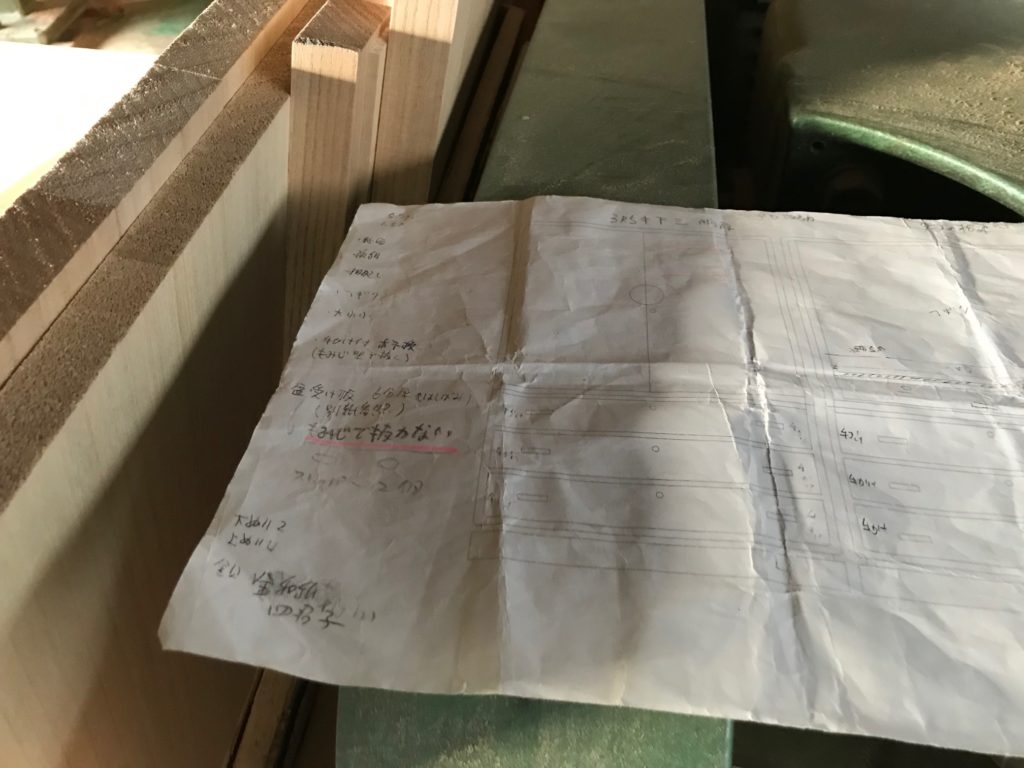

今日は、4分板です。地板、胴丸の上板、地板などを切りました。

4分板が少し足りなくなってきました。昨年の春に干した4分板が、春になれば使えるので、今しばらく我慢です。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント