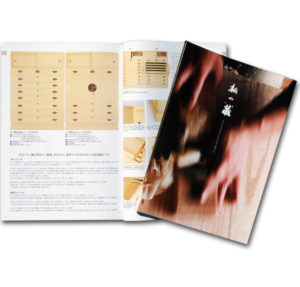

東京都S様からご注文いただきました帯たんすの制作ですが、昨日は、桐たんす本体の重ね具合を見ている所までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

本体の下台の裏板をカンナで仕上げていきます。

本体が完成したら、本体が乗る台輪の制作に入ります。

帯たんすは、帯のたとうに合わせてお作りするので、幅がきもの用の和たんすよりも狭いです。

次に中周り(引き出しや帯を乗せる板盆)に入ります。板盆は、中子とその周りをハシバミで合わせて制作します。中子を確認しています。

枠をハシバミで制作するために、枠を留め(45度)に切っていきます。

一段ある引き出しのホゾ組みを取り、木殺ししています。

ホテ板の厚みを毛引きで取っています。

一段の引き出しが完成しました。

12枚の板盆をハシバミで付けていきます。

板盆の枠をハタガネで締めていきます。

板盆の手掛をルーターで抜いていきます。

ルーターで抜いた手掛の部分を、ペーパー(紙やすり)できれいに仕上げていきます。

板盆の角をカンナで丸くしていきます。

板盆の後ろに山(背)を付けて、その山を丸めていきます。

完成した板盆。

板盆を入れていきます。

観音開きの扉を仕上げて完成です。

今日は、駆け足でお伝えしてきました。明日は、今年の仕事納め。

全力で頑張ります。