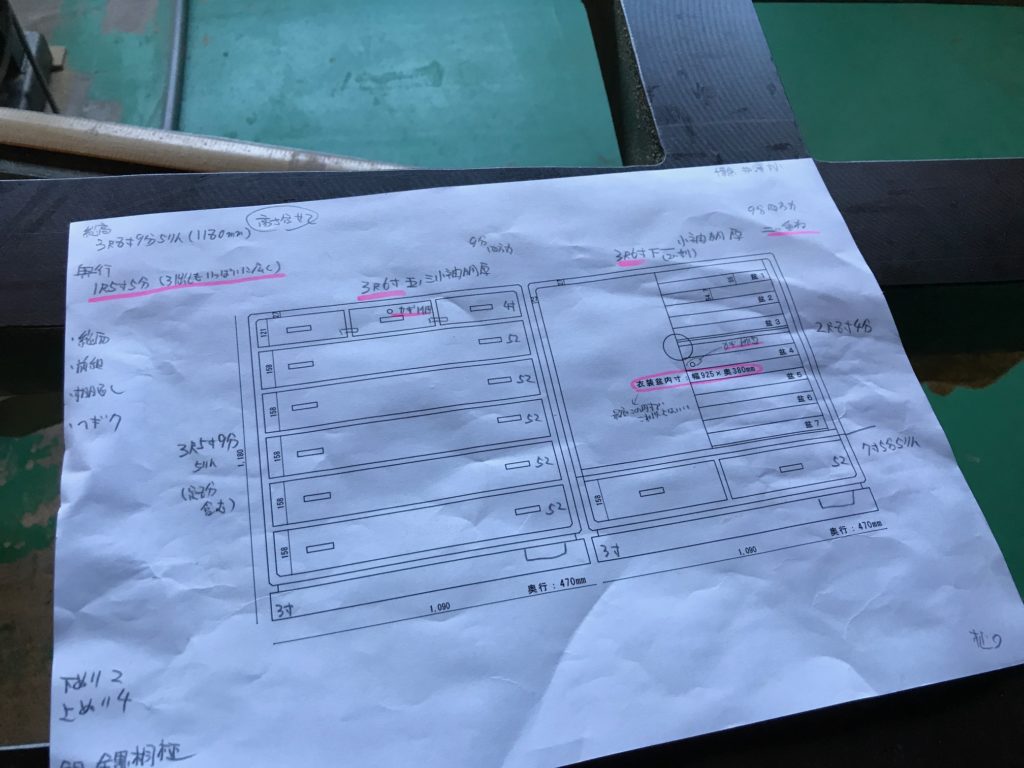

千葉県I様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、昨日は、引出しの底板をカンナで仕上げた所までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

引き出し周りの材料をカンナで仕上げていきます。これは引出しのホテ板(側板)をカンナで仕上げています。

カガミ板(引出しの前板)の裏側をカンナで仕上げています。表は最終的に最後に仕上げます。

カガミ板(引出しの前板)を仕込んでいます。「仕込む」とは、引出しの前板を引き出しが入る本体の部分に当て、引出しが隙間なくピッタリと入るように入れていくことを「仕込む」と言います。

当て板の擦り台で、カガミ板の上面を削りながら、本体の引き出しが入る部分に合わせて削っていきます。

大引き出しも、カガミ板の幅を入る部分に当てながら、シラガキで印を付けています。

昇降盤でホテ板(引出しの側板)の幅を決めています。

ホテ板の蟻組。木釘を使わない引出しの組み方です。

先板のホゾ組を取るために、昇降盤でノコを入れていきます。

今日は急遽「柾」が足りないため柾を切り、柾を割ります。親方に取っておくべき仕事なのですが、急に足りなくなったので私が行いました。明日も全力で頑張ります。

最近のコメント