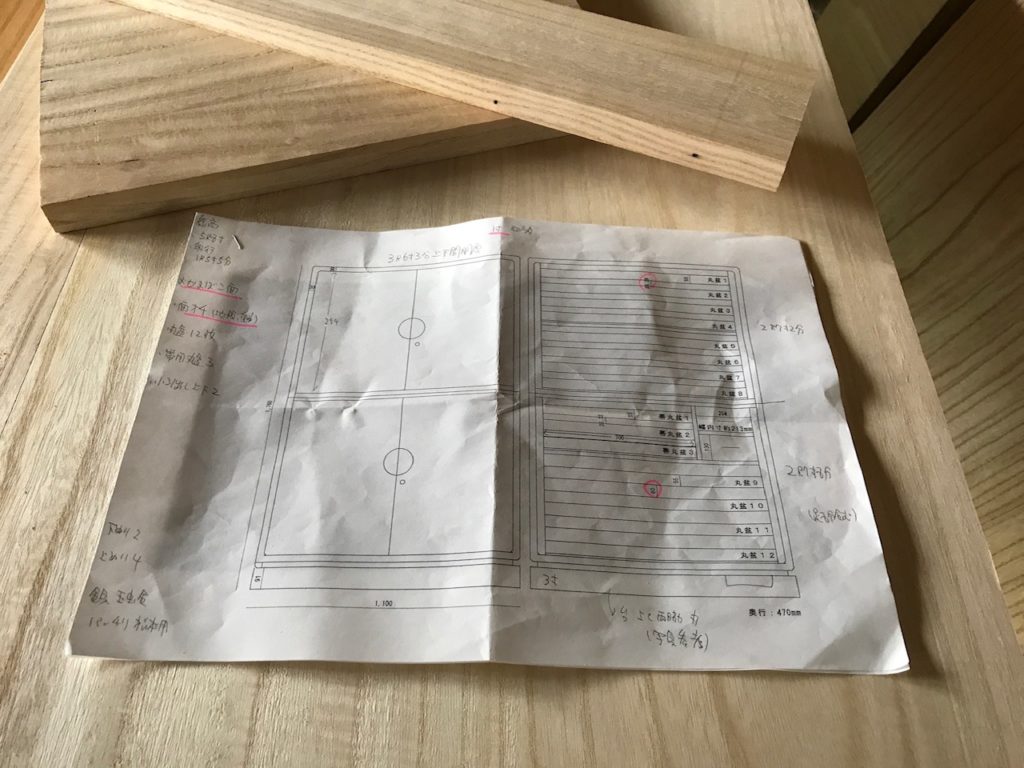

富山県K様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、先週は、上台の裏板を打つ前までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

上台の本体に、タイコを組み入れてシャコ万で挟んで締め、四方丸の内側の丸を、小さなハタガネで付けます。

下台の地板をカンナで平らに仕上げていきます。

定規を当てながら、平らに仕上げていきます。

内側の丸を、小刀で削って作っていきます。

下台の本体と台輪を繋ぐ「足」という部分を、ハタガネとシャコ万で締めて付けていきます。

上台と下台の本体を固めたら、台輪の材料を出して制作していきます。

本体を固めたら、立側を仕上げる前に、カンナを研いでいきます。

本体を長ハタガネで締めて寝かせ、立側を一気にカンナで仕上げていきます。

今日は雨。これからの新潟はこんな日が続きます。

最近のコメント