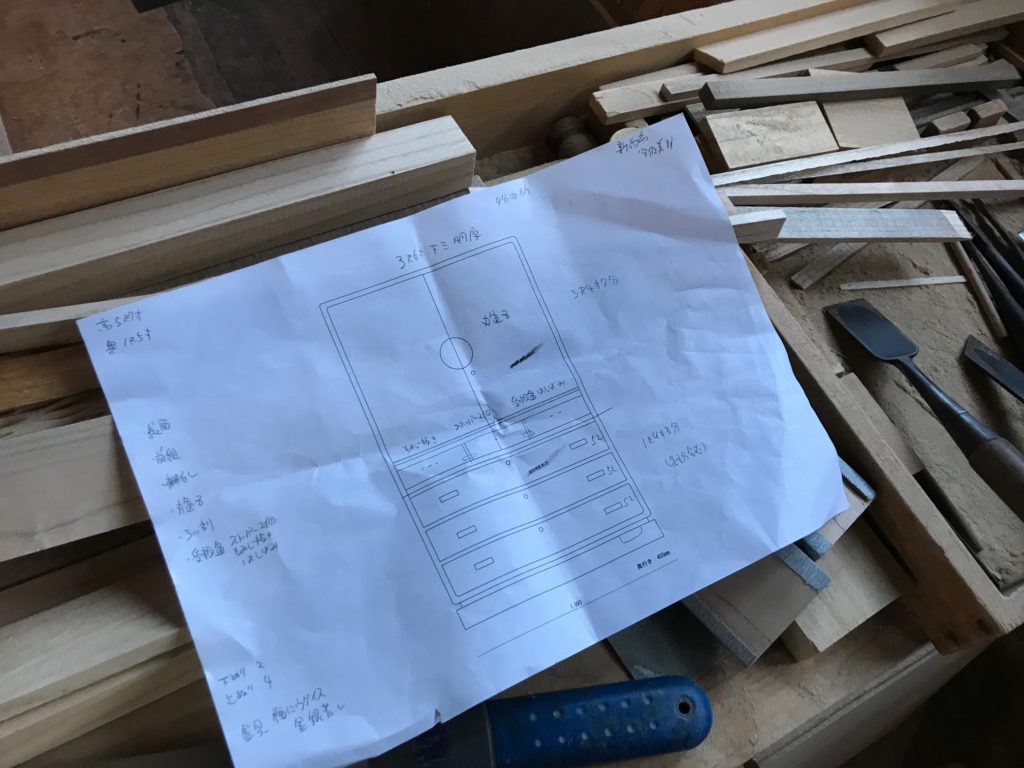

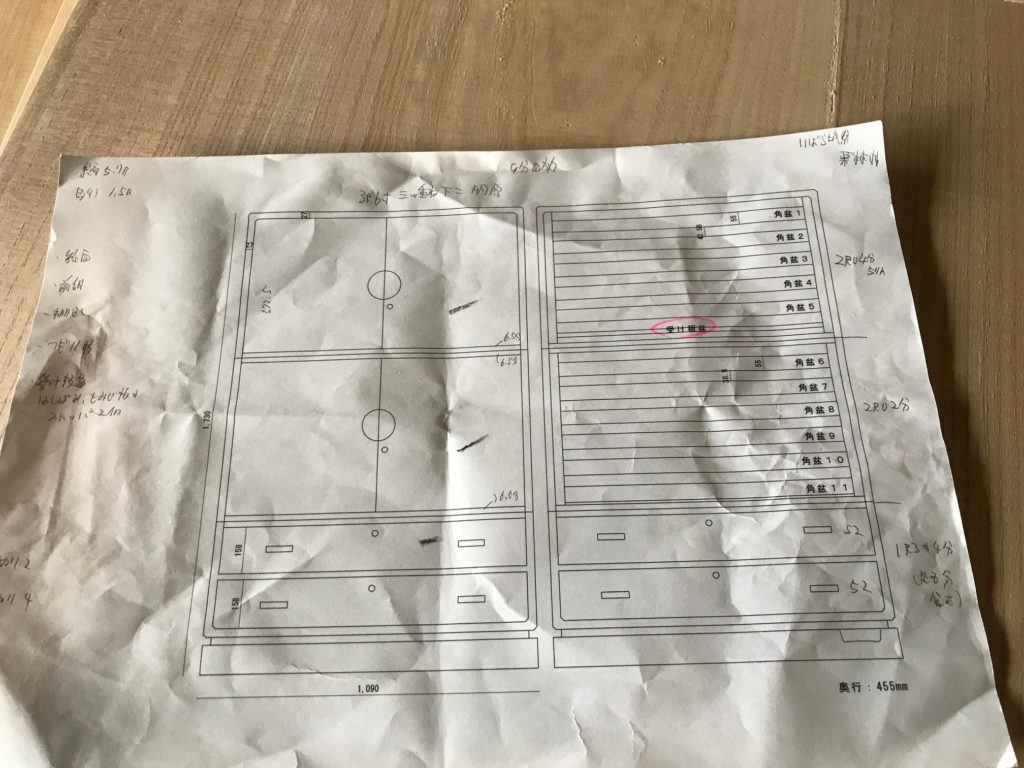

新潟県U様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、昨日は、下台の地板が入る部分にケヒキを入れるところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

上台の地板が入る部分に、昇降盤でノコを入れていきます。(ノコ目を入れて、その部分を取っていきます)

昇降盤でノコ目を入れたら、ノミで地板が入る部分を取っていきます。このノミ、機械の刃物をノミに仕立てたもの。さすがです。

下台の前面の面を、面取りカンナで取っていきます。

タイコの上部、上板に入り込む部分にケヒキを当てて作っていきます。

タイコのサンをカンナで斜めに削っていきます。

タイコに、サンを木釘で打っていきます。(タイコの木目が美しいです)

ゲス板に、忍び鍵の部分を掘り込み、忍び鍵を忍ばせます。

ゲス板と中棚にツカを立てて、シャコ万で挟んで固定します。

今日は新潟市まで桐たんすのお届けに行って来ました。お届けしたのは、大丸の洋服たんす。板厚4cmの立派な洋服たんすです。春先にショールームにお越しいただき、お求めいただきました。これを使うのは、まだ10代の好青年。素晴らしいです。そして、同じくお母様へは、再生の桐たんすをお届けさせていただきました。ちょうど雨も上がり、運も味方しました。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント