大阪府N様からご注文いただきました帯たんすの制作ですが、飛び飛びになりましたが、今日が最後です。

一昨日は、板盆の角をカンナで丸くしていく所までをお伝えしましたが、今日はその続きです。

手掛を抜いた板盆の前の両角を丸くしました。

板盆の後ろに「山」と呼ぶ、帯が落ちないようにする板を取り付けるため、長さを計っています。

「山」をカンナで仕上げていきます。

「山」のい角をペーパー(紙やすり)で落としていきます。

「山」を板盆に付けるため、木殺しをしています。

板盆を合わせてハタガネで「山」を取り付けていきます。

今日の私は、また木取りが無くなってきたので、板を切っていました。

胴厚の上板が無いのに気づき、朝から1寸1分の板を倉庫から出してきて切ります。

そして今日は嬉しいことがありました。

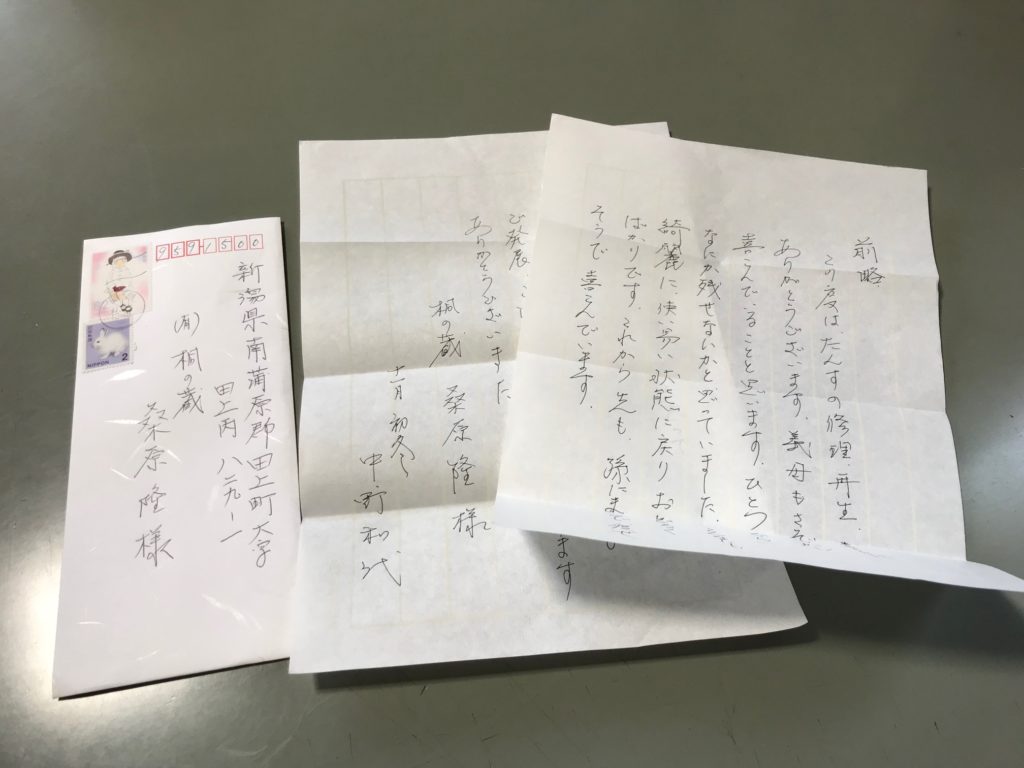

先日、再生たんすをお届けさせていただきました、東京のN様お礼のお手紙が届きました。

お手紙には、N様の祖母さんのたんすを修理再生させていただき、綺麗になって戻ってきて驚きました。とありました。

新しい桐たんすをお届けする時は、新しい喜びが、古い桐たんすを修理再生した時には、思い出や感動の喜びがあります。

新しくても古くても、桐たんすを通して喜んでいただけることが、私達、職人の喜びです。N様、本当にありがとうございました。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント