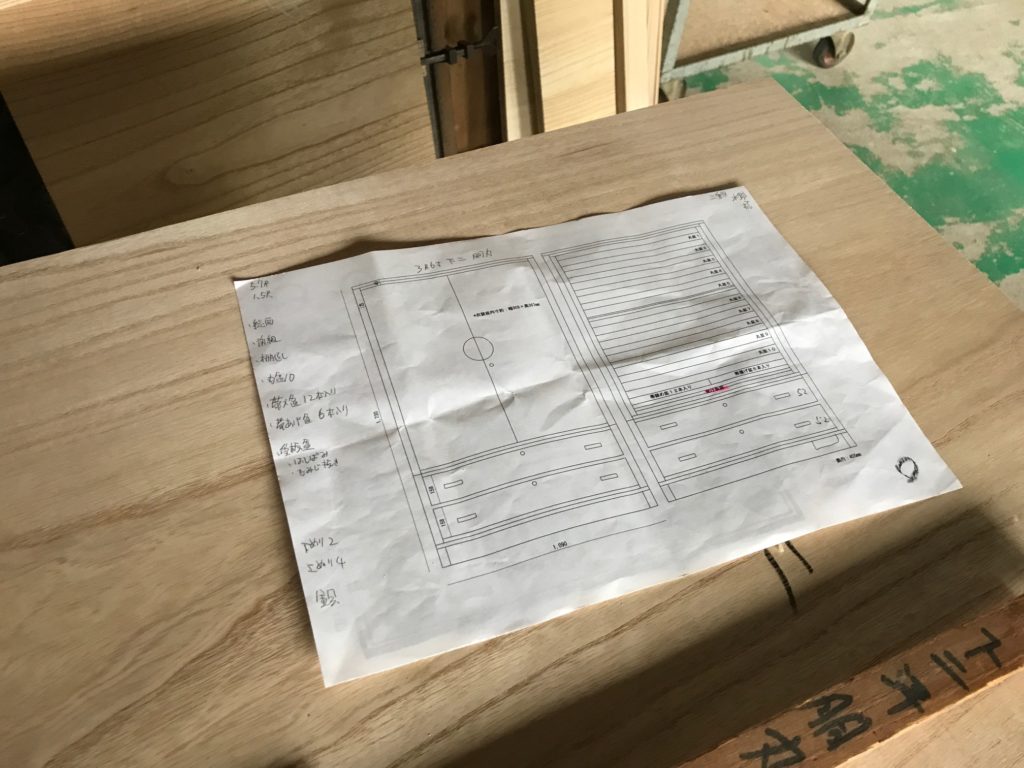

三重県M様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、昨日は、台輪の角の丸を貼ったところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

たんす本体(胴丸)という本体が4cmで厚く丸くなっている作りで、その本体をカンナで丸くしています。

台輪の下に「畳擦り」と言う、朴の木を付けるため、シャコ万で締めて固定しています。

本体、上台の下に付く「フクリン」と呼ぶ朴の木を付けるため、シャコ万で挟んで固定してドリルを揉んで木釘で止めます。

このたんすには、丸盆の下に「受け板盆」と呼ぶ、丸盆を一旦、置くための板盆が付いています。その板盆を作るために留め型でハシバミを切っています。

上台と下台に胴巻を巻き、長ハタガネとシャコ万で固定して止めていきます。

引き出し周りに入ります。丸盆の材料を手押しカンナで平らにしていきます。

丸盆の内側に入る方を、カンナで仕上げていきます。

丸盆は昇降盤で留めを切り、それぞれを貼っていきます。

今日は雨でしたが、温かな一日でした。11月半ばなのに、気持ち悪いくらいです。明日も全力で頑張ります。

最近のコメント