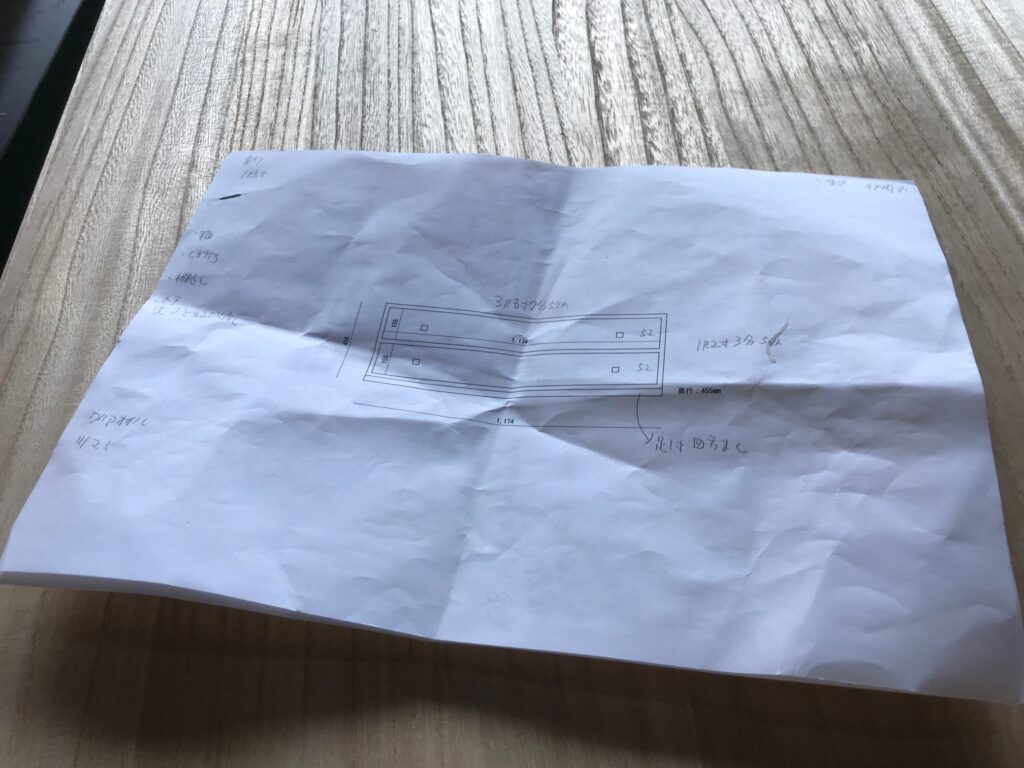

三重県I様からご注文いただきました三味線を収納する2段たんすの制作ですが、今日が最後です。昨日は、引出し周りのカンナ掛けを行いましたが、今日はその続きです。

引出しのホテ板のホゾを昇降盤でノコを入れ、ノミできれいに取っていきます。

先板のホゾを取るために、昇降盤でのノコ目を入れた先板。

ここで引出しを組んでいくためにノリの準備です。

引出しの枠を組み、その後、引出しの底板を木釘で打って止めていきます。

引出しの先板を、カンナで仕上げていきます。

引出しを逆さにして、底板をカンナで仕上げていきます。(底板の木目が美しいです)

そして、三重県I様からご注文頂きました三味線を収納する2段桐箪笥が完成しました。桐に関する事なら、何なりとご相談ください。I様、ありがとうございました。

最近のコメント