今年の新潟県は雪は少なかったものの(無かった)雨が比較的多く、春になっても、晴れが続く日は少ないような気がしています。

春の桐丸太を仕入れ製材もしているので、新しい板もやってくるし、昨年の春に干した板を入れなければならないので、数日前から天気が気になっていました。

一昨日と昨日は天気だったのですが、昨日は兵庫県まで桐たんすのお届けのため見送り、今日、予報では雨だったのですが、午前中はかろうじて曇りだったので、今日、午前中、板入れを決行しました。

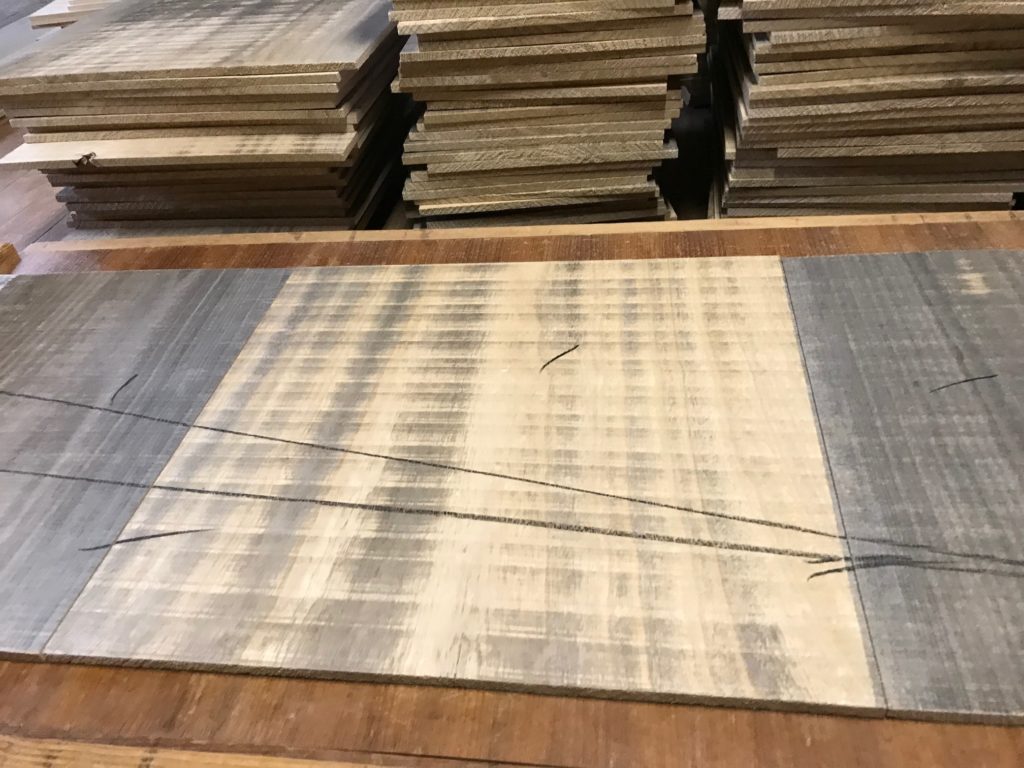

まずは干してある板を、一枚一枚手作業でまとめてトラックに積んでいきます。

そして倉庫に丁寧に崩れないように積んでいきます。

その後、昨秋に一枚広ろげにした板を、ひっくり返してまた干します。

そんなこんなで11時を過ぎて小雨が降って来ましたから、決行して良かったです。後は、製材途中の板を待って、干すだけです。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント