桐の蔵の工場がある工業団地内の沿道の桜が満開に近いです。毎年のことながら二階の作業場から見える一本の桜、あーお花見したいです!

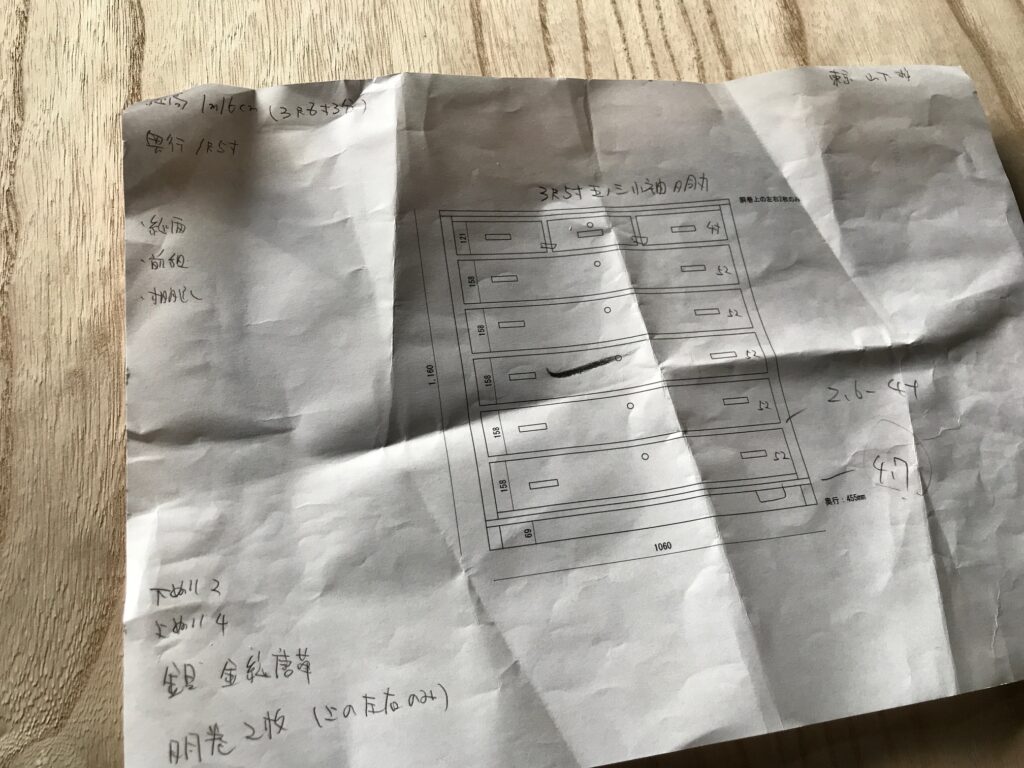

さて、少し間が空きました東京都Y様からご注文いただきました小袖たんすの制作ですが、棚板の立側への入りの部分をノミで取り、ペーパー(紙やすり)をかけて滑らかにしていきます。

立側の内側に、棚板が入る溝を溝堀カッターで掘っていきます。

定規を当てながら、定規に沿わせてカッターを進めます。

立側に棚板を入れ込み、本体を固めていきます。

本体を固めたら、裏板を木釘で打って止めていきます。

今日は、ホテ板を組みます。今回はチェスト用の7分板のホテ板でした。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント