石川県O様からご注文頂きました小袖たんすの制作ですが、上板に付くツカの位置を定規を測ってシラガキで印を付けていきます。

ツカの棚板に入る部分を胴付きノコで切って作ります。

棚板の立側に入る部分を欠いています。

棚板の立側に入る部分を昇降盤で欠き、ノミで取っていきます。

棚板を面取りカンナで面を取っていきます。

今日も朝から雨。明日からの週末も雨の予報です。

石川県O様からご注文頂きました小袖たんすの制作ですが、上板に付くツカの位置を定規を測ってシラガキで印を付けていきます。

ツカの棚板に入る部分を胴付きノコで切って作ります。

棚板の立側に入る部分を欠いています。

棚板の立側に入る部分を昇降盤で欠き、ノミで取っていきます。

棚板を面取りカンナで面を取っていきます。

今日も朝から雨。明日からの週末も雨の予報です。

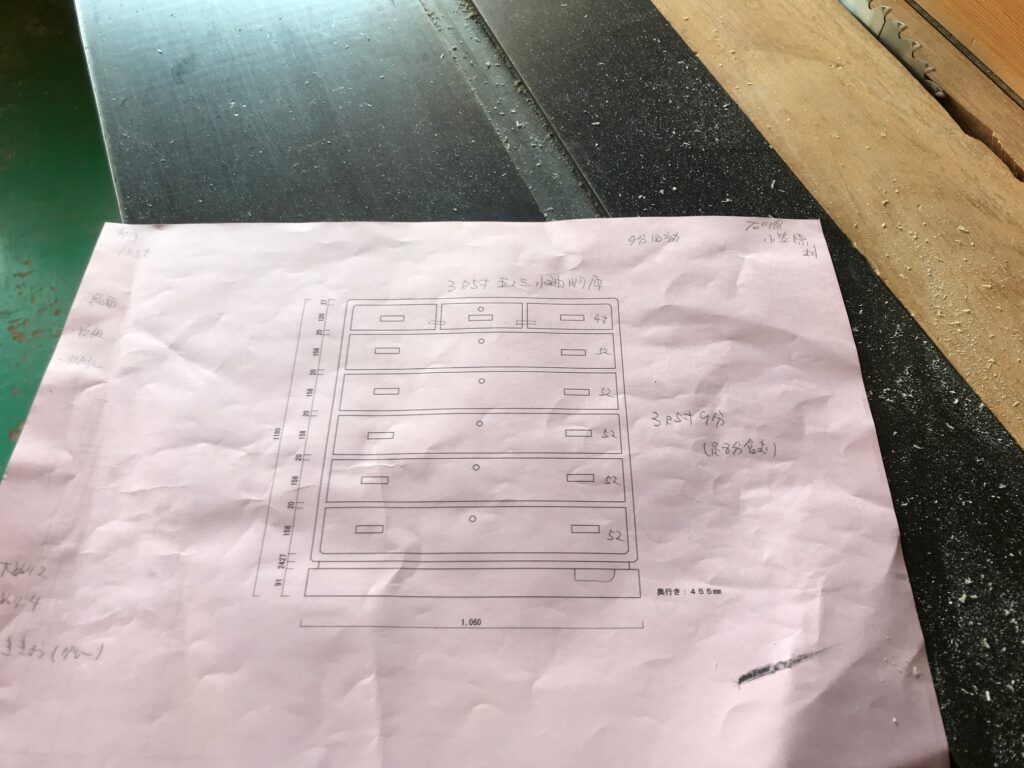

今日からは石川県O様からご注文頂きました小袖の整理たんすの制作をお伝えさせていただきます。O様は、インターネットのHPからお問い合わせを頂き、ご購入頂きました。O様、ありがとうございます。

まずは、図面を出してこの図面1枚で、小袖たんすを制作していきます。

長さ切りで、小袖たんすの部材を、それぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

部材をカンナ掛けしていきます。棚板をカンナで仕上げていきます。

地板をカンナで仕上げていきます。下に台を置いてその上に乗せて仕上げると、少し反っていてもカンナが掛かりやすくなります。

上板、地板、立側のホゾを取り、取ったホゾの部分を玄翁で木殺しをしていきます。

今日は蒸し蒸しとした一日。雨が近い感じです。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、今日が最後です。衣装盆(丸盆)の底板を木釘で打っていきます。

丸盆の枠をハタガネで締めて固定し、ドリルを揉んで木釘を打ちます。

観音開きの中にある小引き出しの底板をカンナで仕上げていきます。

衣装盆(丸盆)を重ねてハタガネで締めて固定し、丸盆の角をカンナで、丸く仕上げていきます。

引出しのホテ板(側板)をカンナで仕上げながら引出しを本体に入れて行きます。当たったら抜いてどこが当たっているかを確認し、まだ削って入れて確認する。その作業を何度も繰り返し、引出しを入れると他の引出がスーッと出てくるような密閉度のある引出が完成します。

最後は引出しを仕上げて完成となります。

塗装、金具付けが完了し、完成しました。ここまで、H様、いつもお読みいただきましてありがとうございました。この後、調整、検品、梱包してお届けとなります。6月6日のお届け、気をつけて伺わせていただきます。お世話になりますが、宜しくお願い致します。

H様、ありがとうございました。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、終盤に入って来ました。衣装盆(丸盆)の角をノコギリで留め型に当てながら切っていきます。

切った角を丸盆の内側に貼って重ねていきます。重ねた丸盆が美しいです。

角を切って内側に貼った部分を、「隅丸サンダー」という機械で丸く削っていきます。

引出しの枠を固めた後は、底板を木釘で打っていきます。

衣装盆(丸盆)の底板をカンナで仕上げていきます。

今日も雨ですが、新潟県の梅雨入りはまだみたいです。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、今日から引出し周りに入ります。引出しと衣装盆の材料を、長さ切りでそれぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

引出しの底板の内側に入る方をカンナで仕上げていきます。

観音開きの中の小引き出しのカガミ板(前板)を仕込んでいきます。仕込むとは、引出が入る場所にカガミ板を当てて、引出がぴったりと隙間なく入るようにしていく事を「仕込む」と言います。

カガミ板(前板)の厚みをケヒキで取っています。

衣装盆(丸盆)をゴムチューブで巻いて、枠を固めています。

引出しの枠を固めています。ホゾを組んで、木釘を打って枠を固めていきます。

新潟は昨日から雨模様。今日も雨です。今年は早い梅雨入りかもです。

和歌山県H様からご注文いただきましたの和たんすの制作です。桐たんす本体を重ねて逆さにし、下台と上台の重なりを見ています。ピッタリと重なるように、カンナで削って調整していきます。

下台と上台のズレや転倒防止などにも役に立つ、「サン」を下台の上板(重ね板)に木釘で打って取り付けます。

本体を重ねて長ハタガネで締めて固定し、立側(側板)をカンナで一気に仕上げていきます。

上台の両角と下台の両角は丸く削っていきます。(四方丸)カンナで丸く仕上げた後、ペーパー(紙やすり)で滑らかに仕上げていきます。

下台の裏板をカンナで仕上げました。

下台と台輪を繋ぐ部分「足」と呼ぶ部分ですが、それを平らにカンナで仕上げていきます。

今日も気温が上がり暑い一日でした。今日も半袖です。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、順調です。和たんす本体の上台の地板を、長ハタガネを締めながら木釘で打って止めていきます。

上台の本体にタイコが組み入れられました。はみ出たのりをブラシで拭いて取っていきます。

下台の組み立てに入ります。立側に棚板を組み入れ、立側方向から木釘を打って棚板を止めていきます。

立側に棚板を打ったら、長ハタガネを締めながら、重ね板を木釘で打って止めていきます。

下台と上台の重なる部分(重ね板)が平らになっているかを定規で確認しながらカンナで仕上げていきます。

横方向も長い定規を当てながら平らになっているかを確認していきます。

重ね板をカンナで仕上げていきます。

今日は気温が上がり暑い日でした。思わず私も半袖に。明日も全力で頑張ります。

棚板の立側に入る部分をケヒキで取っています。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、順調です。タイコに中棚とゲス板を入れ込みました。

その入れ込んだタイコを、立側と上板を組んだ中に入れ込んでいきます。

入れ込んだら、上板と立側のホゾを組み入れ、長ハタガネで締めながら、木づちで叩いてホゾを入れていきます。

明日も全力で頑張ります。

和歌山県H様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、順調に進んでいます。上台の観音開きの中にある小引き出しに付く「ツカ」を立てます。

タイコに中棚を入れ込む溝を掘り込みました。

中棚にタイコを立てるため、木釘を打っていきます。

中棚に木釘を打ってハタガネで締めて固定していきます。

タイコに衣装盆が入るサンを木釘で打っていきます。

明日も全力で頑張ります。

和歌山県H様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、2日目。地板に付く小箱を制作していきます。

上台の小引出が入る「ゲス板」の厚みをケヒキで取っています。

上台の立側の地板が入る部分の所を、ノミで取っていきます。

上板に入るタイコの溝を、ノミで掘っていきます。

今日は、午後から燕市で新潟日報主催のシンポジウムがあり、そこに提言者として参加してきました。「未来の力in県央」と題して、10年後の未来への提言を発表させていただきました。藤田加茂市長を始め、県央の5首長も集まり、なかなかのシンポジウムでした。

最近のコメント