今日からは新潟市W様からご注文いただきました桐チェストの制作です。

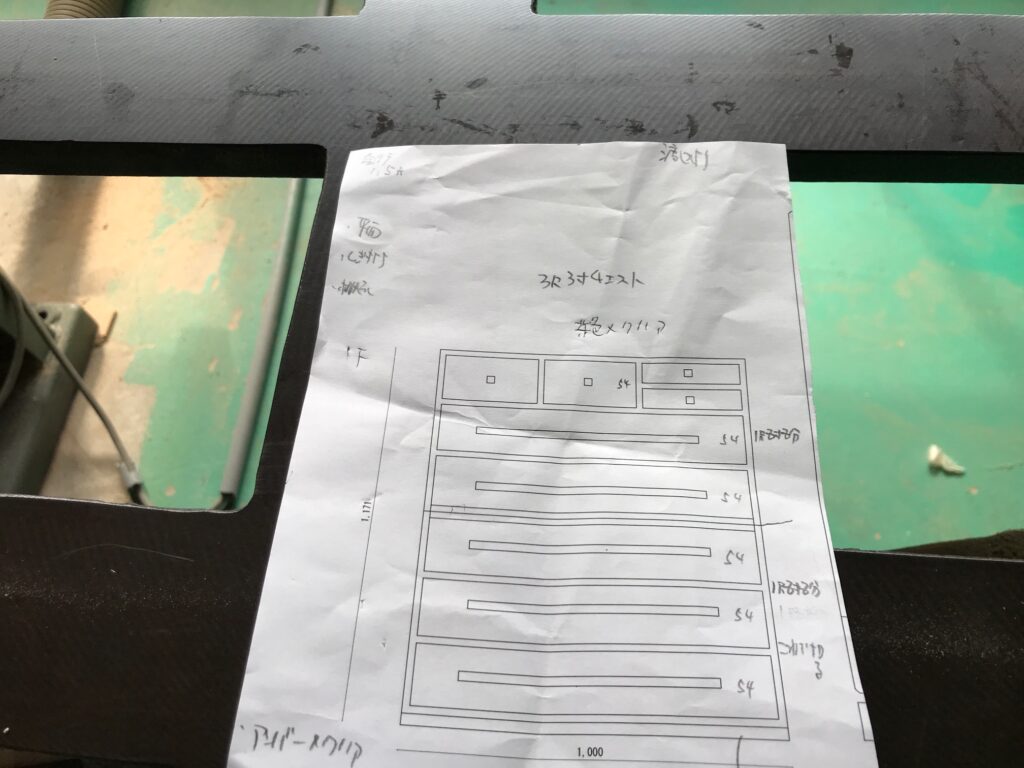

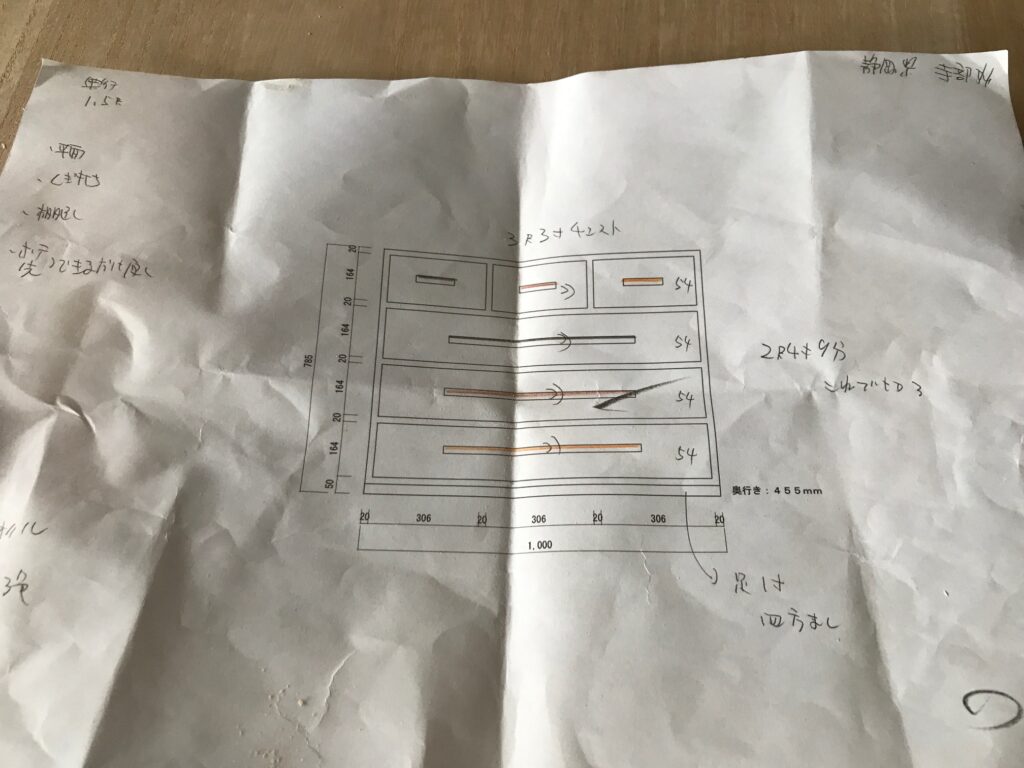

まずは図面を出して、これ1枚で桐チェストを制作していきます。

木取り(部材)を出して長さ切りで各々のサイズに切り分けていきます。無垢板の立側の木目が美しいです。

立側を上台と下台に切り分け、カンナを掛けて仕上げて行きます。上台と下台の木目が繋がっています。

上板の幅から棚板の幅を出していきます。物差しで入りの部分を測っています。

棚板の前部分を縦引きノコで切りこんでいきます。

今日は側板を組みます。5尺7寸の長さの板を1尺6寸幅に組んでいきます。

明日も全力で頑張ります。

最近のコメント