神奈川県T様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、上板のタイコが入る溝を溝堀カッターで掘りました。

その後、溝をノミできれいに削っていきます。

タイコのサンを木釘で打っていきます。

定規になる桐に寸法を写しています。

下台の側を固めるため、長ハタガネを締めて木釘を打って固めていきます。

今日はバタバタ。さあ、明日はどうなるか?

神奈川県T様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、上板のタイコが入る溝を溝堀カッターで掘りました。

その後、溝をノミできれいに削っていきます。

タイコのサンを木釘で打っていきます。

定規になる桐に寸法を写しています。

下台の側を固めるため、長ハタガネを締めて木釘を打って固めていきます。

今日はバタバタ。さあ、明日はどうなるか?

神奈川県T様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、立側の地板が入る部分を昇降盤のノコを入れ、ノミできれいに取っていきます。

タイコの上部に縦引きノコで切れ目を入れて行きます。

タイコのサンを斜めに削っていきます。

上板のホゾを取り、タイコが入る溝を掘ります。

溝堀カッターで上板に溝を掘っていきます。

週末は二年三か月ぶりの東京での展示会でした。ご来場いただきましたお客様、本当にありがとうございました。

2年3か月ぶりに、東京・代官山での展示会を開催しております。

コロナも落ち着き、多くのお客様にご迷惑をお掛けしておりましたが、やっと展示会を開催させて頂く

事が出来ました。

関東は梅雨入りしましたが、今日は曇り。暖かな風が吹いています。

今日から日曜日まで三日間の開催です。お時間をお作り頂き、お出かけいただければ幸いです。

若い頃から足を運んできた、ここ代官山。来るとホッとしますね。正にホームと言う感じです。

神奈川県T様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、本体立側と上板、地板のホゾを取ります。

ホゾを取った部分の側板と上板の組む部分の留めを胴付きのこぎりで切っていきます。

地板に付く箱のフタを胴付きのこぎりで切っていきます。

下台の重ね板が入る部分をケヒキで引いていきます。

ホゾを「木殺し」しました。木殺しとは、ホゾとホゾを組んだ時に付きやすいように、ホゾの部分を玄翁で叩いておく事を「木殺し」と言います。

コロナもよっやく収まって来ました。

今週末の10日(金)~12日(日)まで、東京・代官山で展示会を行います。

2年3か月ぶりの展示会となります。ホント、やっと開催出来たというのが正直な感想です。これまでに多くのお客様からお問い合わせをいただき、ご迷惑をお掛けしました。

是非、お時間をお作り頂き、お出かけいただければ幸いです。

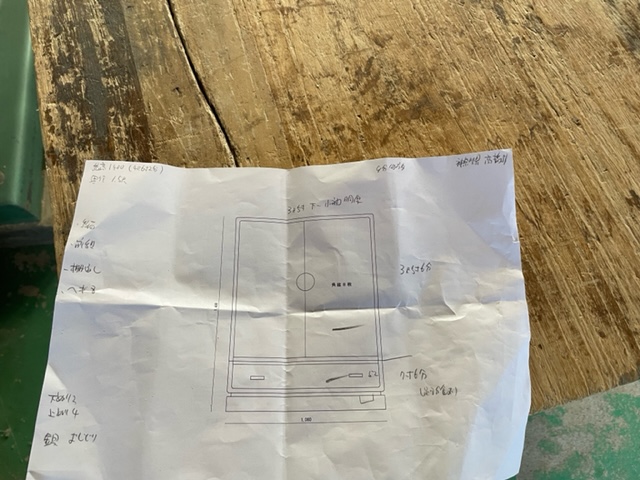

今日からは神奈川県T様からご注文頂きました和たんすの制作をお伝えしていきます。まずは図面をもとに桐たんす制作の一歩が始まります。

木取り(部材)を出してもらい、長さ切りでそれぞれの部材を各々の長さ、幅に切り分けていきます。

それぞれの部材をカンナで仕上げていきます。これは本体の裏板の内側に入る方をカンナで仕上げます。

中棚をカンナで仕上げていきます。

地板の四方をシャコ万で巻いていきます。

関東甲信地方は梅雨入りしたとの事ですが、新潟はどうなのかな?

いつも思うのですが、関東甲信越でひとくくりだと思うんだけど。

(新潟は北陸地方ではないと思うんだけど)

今日は足元の悪い中、仙台市から桐たんすをお求めにお客様がいらっしゃいました。

少し前からやり取りさせていただき、実際に見て見たいとの事で、今日、お越しいただきました。

最近は、こうして遠方から来られるお客様が増えています。本当に有難いことです。

S様、ありがとうございました。

東京都T様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、大引き出しの上口を削りながら、引出しを本体に入れて行きます。

削っては本体に入れて「どこが当たっているか?」を確認し、出して、また削る、を何度も繰り返していきます。

金具が付いていない引出しを引き出すときは、大きな吸盤で引っ張って出します。

引出しを入れ終えたら、観音開きを仕込んでいきます。ぴっちりと隙間なく仕込みます。

観音開きの側面と、桐箪笥本体の側板をぴっちり合わせていきために、観音開きの側面をカンナで削ります。

最後に観音開きの扉を、カンナで仕上げて桐箪笥の木地が完成します。

この後、塗装、金具付け、調整、検品、梱包してお届けとなります。T様、ありがとうございます。

東京都T様からご注文頂きました和たんすの制作ですが、引出しの先板をカンナで仕上げていきます。

上台、観音開きの中の小引き出しの底板をカンナで仕上げていきます。

小引き出しの上口をカンナで削りながら本体へ入れて行きます。

小引き出しを少しずつ削りながら、本体へ入れて行きます。削っては入れ、入れて確認しては削っていく、それを何度も繰り返して、入れればすーーっと出てくるような密閉度の高い引出が完成します。

下台の大引き出しも入れて確認して、出して削る。それを何度も繰り返していきます。

今日は午後から雷雨の予報でしたが晴れていました。これから降るのでしょうか・・・。

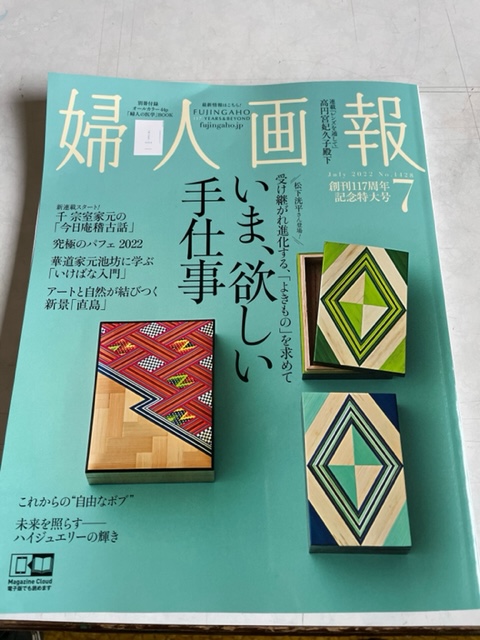

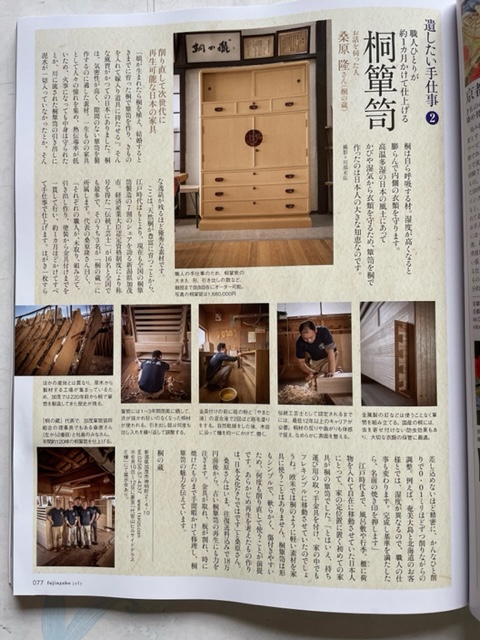

高級なご婦人方の雑誌として有名な「婦人画報」誌。

今回の特集は「いま、欲しい手仕事」という中、「遺したい手仕事」として弊社の桐箪笥制作が紹介されています。

取材は3月でしたが、6月1日発売の7月号に紹介されています。写真と共に記事はさすがの仕上がり。じっくり丁寧に取材されて行かれただけの事はあります。お時間ありましたら、ご覧ください。

「遺したい手仕事」いい言葉です。

東京都T様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、丸盆の底板を木釘で打って止めていきます。

上台の中の小引き出しの枠を固めていきます。

下台の大引き出しの枠を固めていきます。

大引き出しの枠を固め、底板を木釘で打ったからブラシではみ出たノリを取っています。

丸盆をひっくり返して台に乗せ、底板をカンナで仕上げていきます。

今日は雨。午後からは晴れてきましたし、昨日までの暑さも収まり幾分快適でした。

最近のコメント