新潟市F様から御注文頂きました桐チェストの制作ですが、今回のお客様はお母様とお祖母様が先に、ショールームにお出かけいただき、その後お嬢様とお父様のご家族でお越しいただき、桐チェストをお求めいただきました。お嬢様は10月にご結婚を控えて、お嫁入り道具として桐チェストをお選び頂いました。F様ありがとうございました。

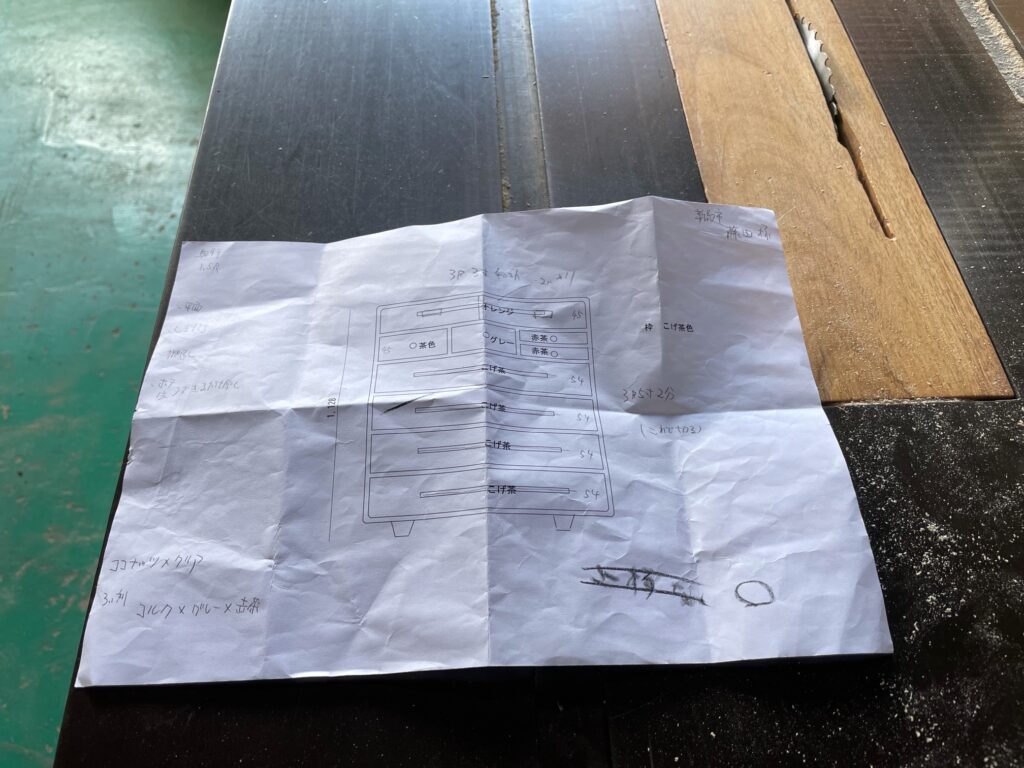

まずは、図面をもとに木取り(部材)を出していきます。

長さ切りで木取りをそれぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

それぞれの部材をカンナで仕上げていきます。

ツカも仕上げます。今回の桐チェストは小引き出しが多いのでツカもたくさんあります。

今日は何でも30度を超える予報。台風の影響でしょうか。昼前からかなり気温が上がって来ました。

最近のコメント