今日は新潟市まで桐箪笥のお届けに行って来ました。

お届けさせていただいたのは、再生タンスです。

以前、整理たんすをお求めいただき、その後、古い桐たんすの修理のご依頼を頂きました。鉄金具がたくさんついた時代たんすです。

チョコレート色に仕上げ、金具もさびを落とし再塗装して仕上げました。

少々、大変な仕事でしたがきれいに仕上がりました。T様、ありがとうございました。

これで今年の桐たんすのお届けは全て終わりました。本当にありがとうございました。

今日は新潟市まで桐箪笥のお届けに行って来ました。

お届けさせていただいたのは、再生タンスです。

以前、整理たんすをお求めいただき、その後、古い桐たんすの修理のご依頼を頂きました。鉄金具がたくさんついた時代たんすです。

チョコレート色に仕上げ、金具もさびを落とし再塗装して仕上げました。

少々、大変な仕事でしたがきれいに仕上がりました。T様、ありがとうございました。

これで今年の桐たんすのお届けは全て終わりました。本当にありがとうございました。

昨日は、東京と埼玉県まで桐箪笥のお届けに行って来ました。

天気予報では、昨日から大雪の予報でしたが、行も帰りも幸いにして大雪に見舞われずに行ってくることが出来ました。

一軒目は、東京のK様。再生たんすのお届けでした。写真右の家具のような色合いにしてほしいとの事で、同じようなカラーリングに。二つ重ねの和たんすを分けてお使いになり、下台には4本脚を取り付けました。

K様、ありがとうございました。

二軒目は埼玉県まで。大丸の和たんすのお届けでした。今年は、この大丸の桐たんすが人気で、本当にたくさんのご注文を頂きました。とても素晴らしい大きなご自宅に、ピッタリと収まりました。

M様、ありがとうございました。

関東地方は快晴!

関越トンネルを抜けると、そこは雪。

今日も外は雪。ここからはずっと雪の予報です。

東京都Y様から御注文頂きました整理たんすの制作ですが、本体を固めていきます。

立側と上板を組み、地板を入れ込んで長ハタガネで締めていきます。

裏板を木釘で打つ前に、棚板が平らになっているかを定規を当てて確かめています。

棚板の後ろに風穴を開けます。

長ハタガネで締めながら裏板を木釘で打って止めていきます。

本体を固めたら、上板の両角をカンナで丸く削っていきます。

今日はクリスマス・イヴ。明日から新潟県は大雪とか・・・。

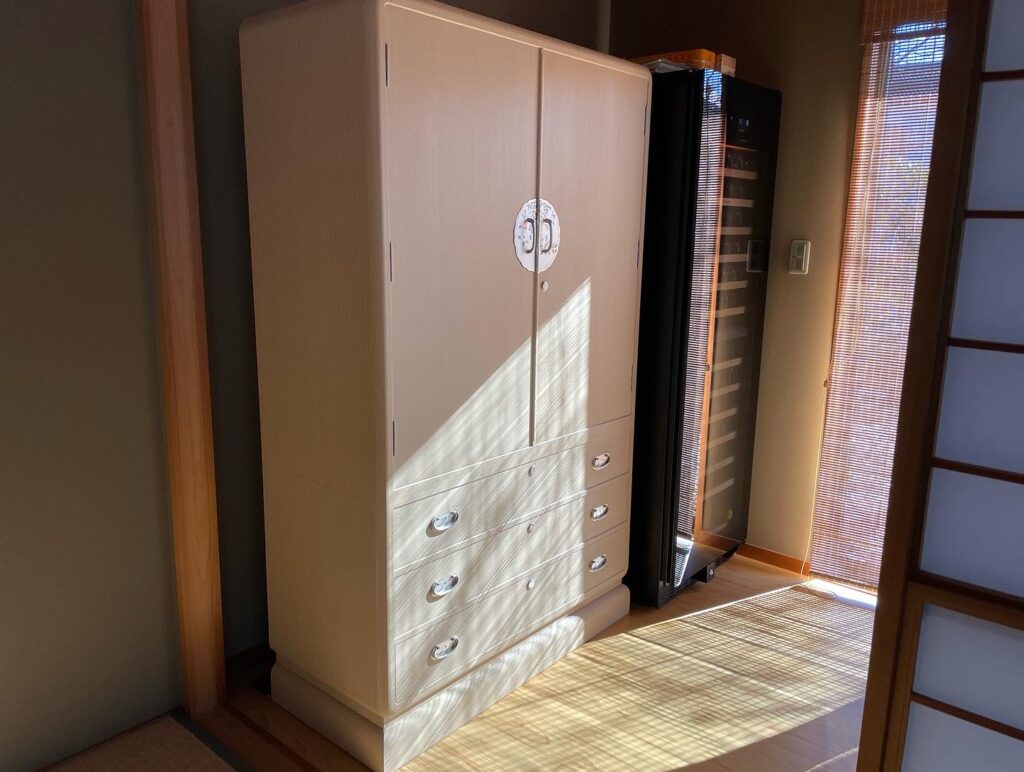

今日は新潟市まで修理した再生たんすのお届けに行って来ました。

お預かりしたのが4月。ご自宅を新築されるのでそれまででいいですよ、との事でご自宅の完成に合わせてお届けさせていただきました。

二つ重ねの和たんすを上下別々に分けてお使いになります。天然オイル仕上げで仕上げ、使い勝手も良いですね。

3階のお部屋まで少々大変でしたが、無事に収まって良かったです。また素敵なご自宅でした。M様、ありがとうございました。

東京都Y様からご注文頂きました整理たんすの制作ですが、棚板にツカを立て木釘で打ってとめていきます。

立側に棚板が入る溝をカッターで掘って、ノミできれいに取っていきます。

棚板の前面をカンナで仕上げていきます。

立側に棚板を立てて、立側を固める準備をしていきます。

立側を横にし、立側から棚板に木釘を打って止めていきます。木釘は口で噛んで準備しています。

今日は予想に反して晴れ。今年は本当に大雪なのだろうか・・・。

今日からは東京都Y様からご注文いただきました整理たんすの制作をお伝えしていきます。まずは、図面と木取り(部材)を出して、一枚の図面をもとに整理たんすを作っていきます。

長さ切りで部材をそれぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

ホゾを取り、ホゾの角を玄翁で木殺ししていきます。

立側の地板に入る部分をノミで作っていきます。

上板に入るツカの位置を定規で計っています。

今日は久々の晴れ!天気予報では今年最後の晴れとか・・・。

東京都S様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、引出しをカンナで削りながら、本体に何度も入れて

当たっている場所がないか確認し、削っては入れ、削っては入れを繰り返します。

大きな吸盤で引出しを出し入れし、すーーーっと引出が出入りするようになるまで繰り返し、

引出しをカンナで削っていきます。

引出しを終えると、観音開きの扉の仕込みに入ります。

本体に合わせて、観音開きの扉を仕込んでいきます。

こうして完成となります。この後は、塗装、金具付け、調整、検品、梱包を経て、お届けとなります。

東京都S様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、観音開きの中の小引き出しの先板をカンナで仕上げています。

小引き出しの上口の部分を長台(台の長いカンナ)で削っていきます。

小引き出しのホテ板(側板)を削りながら、本体に入れて行きます。

大引き出しのホテ板をカンナで削りながら、本体に入れて行きます。

削っては本体に入れて確認し、また削っては確認しを、何度も繰り返すことで、引出しを一つ入れると他の引出が、すーーーっと出てくるような、密閉度の高い引出になります。

今日はみぞれ交じりの雪が時折降る天気。予報では今週末は大雪です。

東京都S様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、観音開きの中の小引き出しの枠を固め、底板を木釘で打つ前に、玄翁で木殺しをしています。

衣装盆のカガミ板をカンナで仕上げていきます。

衣装盆をまとめてハタガネで締め、四方をカンナで削って丸くしていきます。

衣装盆の角を、ペーパー(紙やすり)で取っていきます。

大引き出しの底板を木釘で打って止めた後、ペーパー(紙やすり)をかけて滑らかにしていきます。

昨日の初雪から一転して、今日は晴れ。気持ちがいいです。

東京都S様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、引出しのカガミ板の前組を取り、ノミできれいにしています。

先板のホゾを取るため、ケヒキをかけています。

前組を取った引出しのカガミ板(前板)

観音開きの中の小引き出しの引出しの枠を木釘を打って固めていきます。

大引き出しの枠を固めていきます。

今日の新潟は初雪。これからは、ずっと雪の予報です。

最近のコメント