昨日は、長野県佐久市まで桐たんすのお届けでした。今回のお客様は、4月からやり取りをさせて頂き、お客様のお着物の収納に適した最高の1本と、桐たんすの油単(カバー)をお作りさせて頂きました。

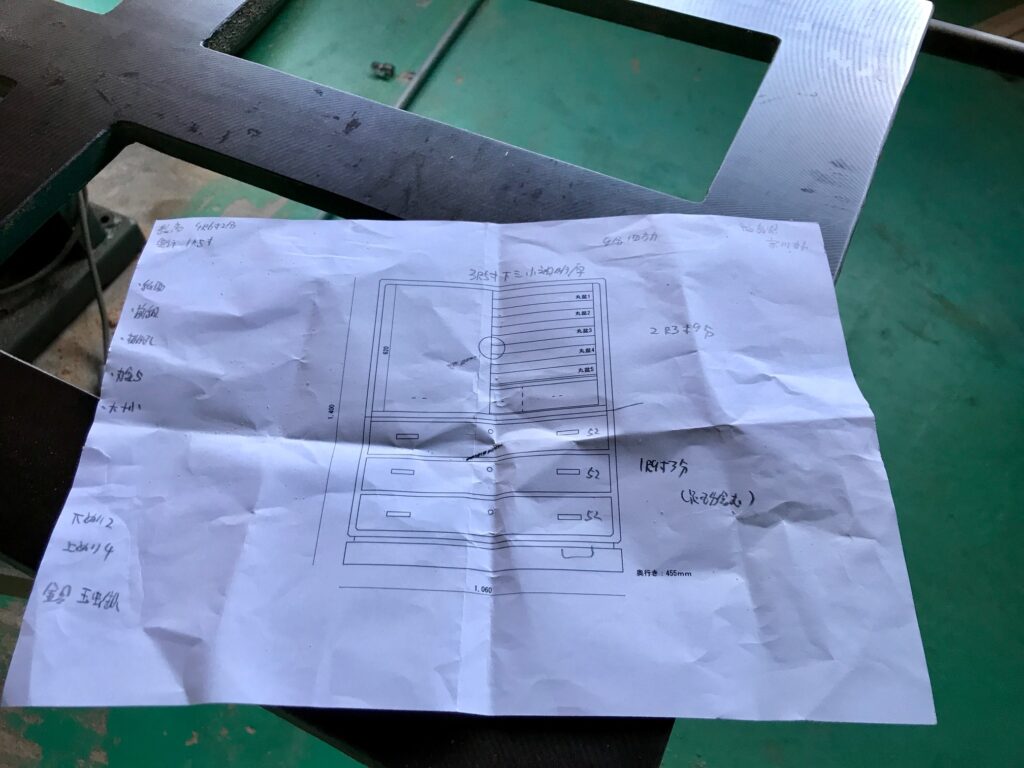

和たんすの幅は4尺(1212mm)、板厚は4cmの大丸と言う逸品です。

中には丸盆が11枚と、帯締め用のお盆と、帯揚げ用のお盆が1枚ずつ。そして、衣装盆を置いて使える受け板盆が1枚と、全てに於いて特注の仕様です。

帯締めと帯揚げも、一本、一枚ずつ収納できる優れもので、弊社ではこの仕様がとても人気です。そこに、お盆を置いて見たり、探したりできる受け板盆を付けました。

実は油単の家紋も既製ではなく、染屋さんに手書きで書いて頂く所から始まった、別注の油単でした。壁の色とも相まって、素敵な仕上がりになりました。

O様、本当にありがとうございました。今後共、宜しくお願い致します。

最近のコメント