また暑さが戻って来ました。まだ8月ですもんね。

今日は新潟市まで修理の桐たんすのお届けに行って来ました。三つ重ねの和たんすを3つバラバラに使いたいとの事で、上台はとの粉塗装、中台と下台は天然オイル塗装で仕上げました。

着物を入れる上台は「との粉塗装」にして頂いた事は、なかなか通なお客様です。お孫さんが大勢いらっしゃっていましたので、とりあえずここに置いて下さい。との事で、以下の写真です。

K様、ありがとうございました。

また暑さが戻って来ました。まだ8月ですもんね。

今日は新潟市まで修理の桐たんすのお届けに行って来ました。三つ重ねの和たんすを3つバラバラに使いたいとの事で、上台はとの粉塗装、中台と下台は天然オイル塗装で仕上げました。

着物を入れる上台は「との粉塗装」にして頂いた事は、なかなか通なお客様です。お孫さんが大勢いらっしゃっていましたので、とりあえずここに置いて下さい。との事で、以下の写真です。

K様、ありがとうございました。

兵庫県M様からご注文頂きました桐チェストですが、立側の内側に棚板が入る溝を、溝堀カッターで掘っていきます。

掘った溝は、その後、ノミできれいに仕上げていきます。

立側に上板、棚板を組み入れていきます。

ホゾとホゾを叩き入れて、本体を組んでいきます。

今日は暑さがぶり返した感じでしたが、それでも確実に、秋が近づいていますね。

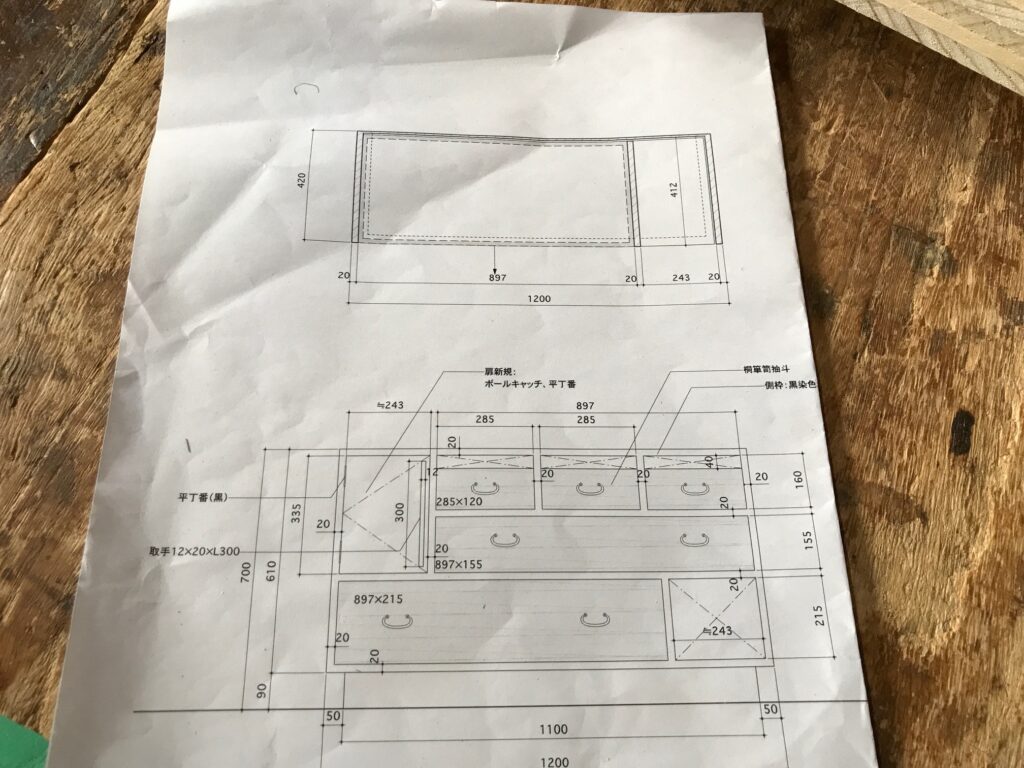

今日からは、兵庫県M様からご注文頂きました桐チェストの制作です。HPをご覧いただき、お問い合わせいただき、ご購入いただきました。

まずは図面を渡して、この図面1枚で桐チェストを作っていきます。

長さ切りで部材を、それぞれの長さ幅に切り分けていきます。

それぞれの部材をカンナで仕上げていきます。

上板、側板のホゾを取った後、留め型を使いながら側板の留めを作っていきます。ノミの切れとその技術も素晴らしです。

処暑を過ぎ、新潟の暑さも少し和らいできました。そして日もだいぶ短くなり、

午後6時を過ぎると暗くなってきます。もう秋の気配です。

今年の長い前半戦が終わりました。昨年に引き続き、コロナの影響で各地での展示会は中止させていただき、1年半もの間、お客様との接客が出来ない現状が続いています。

そんな中でも、全国からメールやお電話でご依頼いただく桐たんすのご注文や、古い桐たんすの修理の依頼など、本当に多くのお客様から、御支持頂けること、感謝申し上げます。

この影響はどこまで続くのか分かりませんが、お客様の顔を思い浮かべながらの桐たんすの制作と、丁寧な接客を信条に進んでいきたいと思います。

明日からはお盆休みに入りますが、お盆は長男としての仕事が多く、ゆっくり休めませんが、リフレッシュして休み明けを迎えたいと思います。

先週までの猛暑は落ち着き、台風が過ぎてからは涼しい日が続いています。そんな涼しい朝に、屋根に干しておあるホテ板(引出しの側板)を裏返します。

今年の3月に干して約半年、裏返してまた半年干します。猛暑の日は出来ませんが、涼しくなるのを待って、こんな作業も行います。

今週は、ひとまず暑さが和らぎました。お盆休みを経て、残暑はどうなっていくのでしょうか。

桐の蔵の柾板の干場は山沿いに切り開いた場所にあり、当初はそうでもなかったのですが段々と、雑草が生えるようになり、今では放っておくと柾板が隠れるほどで、大事な柾板が使い物にならなくなってしまうので、草刈りは大切なのです。

4月に柾板を干し、7月に私が一人で草刈り。その時も大変でしたが、まだ一人で何とかなった。今回は、一人では無理だったので全員で草刈り。それも猛暑日で、熱中症警戒アラートが出るような日。午前8時にはすでに30度を超え10時には35度になっていました。

休憩もこまめに、水分補給もしっかりやりましたが、ダメですね。死んでしまいます。真夏の草刈りは程々にですね。

日本一暑い地域になった昨日の余韻は残り、今朝も気温は下がらないままです。展示作品を作る作業は続き、本体の上板を組み、ツカに打った木釘をノコで切っていきます。

裏板を木釘で打つため、本体の裏側にのりを付けていきます。

のりを付けたら裏板を乗せ、木釘を打って止めていきます。

地板をカンナで削って仕上げていきます。

台輪を付けるため、付ける位置を確認しています。

今日も暑い一日でした。少し動けは汗。着替えがいるほどです。この暑さはいつまで続くのか・・・。

展示品の制作2作目ですが、立側の内側に棚板が入る位置に定規とシラガキで印を付けていきます。

本体(地板、立側)を組み、棚板とツカを組み入れていきます。

立側に上板を乗せていきます。

本体に長ハタガネを締め、全体を組んでいきます。

今日は新潟県で最高気温だったみたい。お隣の三条市で39.1度とか。確かに暑い一日でした。

先週土曜日は桐たんすのお届けに行って来ました。今年の1月に弊社ショールーム迄お越しいただき、和たんすをお求めいただきました。その後、新築のご自宅が完成するのを待ってのお届けでした。

素敵な新築のお自宅にお届けさせていただきました。Y様、ありがとうございました。

今日からは、同じ展示品ですがサイズとカラーの違うバージョンです。サイズが先回よりも一回り大きく、引出しの数も多く、カラーはブラックになります。

長さ切りで部材を切り分け、各材料をカンナで仕上げていきます。

棚板の立側に入り込む部分を昇降盤で欠き、ノミで取っていきます。

地板の立側に入る部分も昇降盤で欠き、ノミできれいに取っていきます。

立側と上板の留めで交わる部分を留め型を当てながら、ノミで作っていきます。

今日は久しぶりに雨模様の日。暑さも和らぎ、過ごしやすい一日でした。

最近のコメント