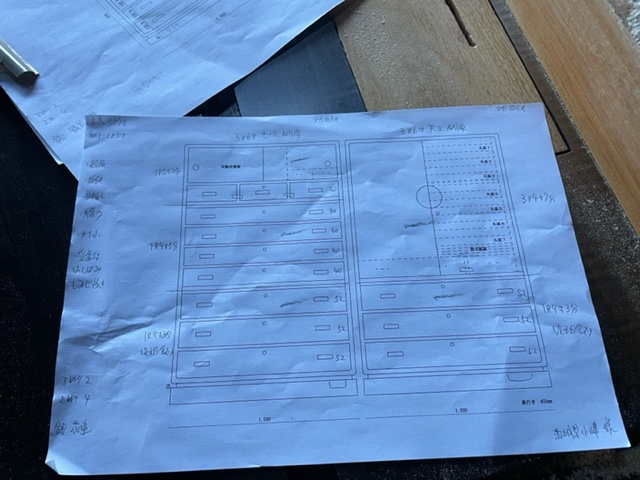

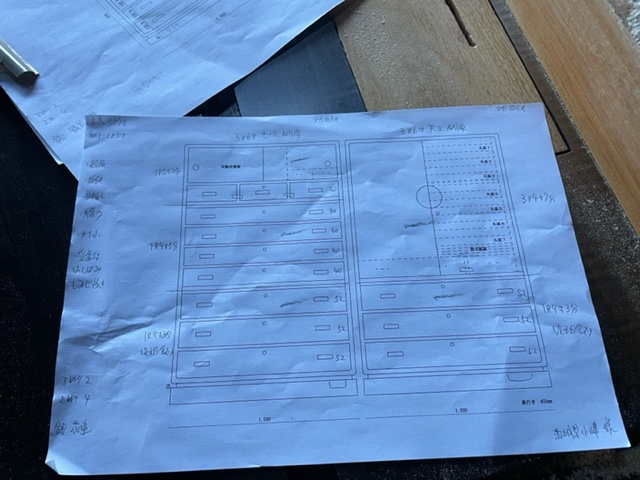

茨城県K様からご和たんすと整理たんすの2本セットでご注文頂きました。今回は和たんすの制作ですが、図面を渡してこの図面1枚で和たんすを制作していきます。

長さ切りで本体、立側を切っていきます。

胴厚、27mm立側はムク板です。

長さ、幅を切り分けたら、各部材をカンナで仕上げていきます。

タイコをカンナで仕上げていきます。

今日は天気も良く、気持ちいい一日でした。これからこんな日は少なくなっていきますね。

茨城県K様からご和たんすと整理たんすの2本セットでご注文頂きました。今回は和たんすの制作ですが、図面を渡してこの図面1枚で和たんすを制作していきます。

長さ切りで本体、立側を切っていきます。

胴厚、27mm立側はムク板です。

長さ、幅を切り分けたら、各部材をカンナで仕上げていきます。

タイコをカンナで仕上げていきます。

今日は天気も良く、気持ちいい一日でした。これからこんな日は少なくなっていきますね。

今日は、新潟県南魚沼市まで桐たんすのお届けに行って来ました。

お届けさせていただいたのは、修理した再生たんすです。

春に新潟市のご実家へお引取りさせていただき、完成後は南魚沼市の素敵なご自宅にお届けさせていただきました。

今日は、色々な都合があり、急遽、次男に配達のお供をお願いし、桐箪笥のお届け初体験。無事に、何事もなく、お届けさせていただきました。

A様、ありがとうございました。

先日、津南町へ桐丸太を仕入れに行って来ましたが、早速、地元の製材所に桐丸太が届きましたので、木はずみに行って来ました。

「木はずみ」とは、丸太の曲がっているところや節、太さか等を見て、カットする場所、何分(何ミリ)で製材するのかを考え、丸太に印を付けて行くことを、「木はずみ」と言います。

これが桐箪笥制作の第一歩。これを間違うと、損をしたり、後々、板が足りなくなったりと大変な事も起きてしまう、大切な過程です。

この後、製材所はこの丸太を製材し、工場に運んでくれます。

その板を、何とか寒くならないうちに、干したいと思っています。

週末は東京・代官山での展示会でした。3日間ともお天気に恵まれ、気持ちの良い日々を過ごすことが出来ました。お出かけいただきましたお客様、ありがとうございました。

桐チェストの引出しの底板をカンナで仕上げていきます。

底板を木釘で打った引出し。大きな引き出しと小さな引き出し。この絶妙なバランスがこのチェストの特徴でもあります。

小さな引き出しの前面は「古材」を使いカラフルかつ渋く。桐の蔵にしか出来ない、この温故創新シリーズ。世界で一つだけのお客様だけの桐チェストです。

昨日の夜にトラックで帰宅。今日も通常通り仕事です。

今日から、東京・代官山ヒルサイドテラスを会場に、桐の蔵の展示会を開催しております。

東京は快晴!

30日(日)まで開催しております。お時間をお作り頂き、ご来場いただければ幸いです。

宜しくお願い致します!

昨日、工場の板干場の板を取り入れたばかりですが、今日は、津南町へ桐丸太の仕入れに行って来ました。

毎年、津南産の桐丸太をまとめてもらっているF様から連絡を頂き、直行です。今年も、太い丸太はもとより、ちょうどいいサイズの丸太も含めて43本。今年も良い丸太を仕入れることが出来ました。

早く地元で製材して、今年のうちに干したいです。

雪が降る前に、何とか干せますように。

もう日常的に天気予報は毎日(一日何度でも)見る癖がついているのですが、今回も、数日前から、天気をくまなくチェックしていました。一年間、板干場に干した桐板を、倉庫に入れる日をいつにするか、晴れの日を待っていました。

今週は気温が少し下がり、寒い日が続いているのですが、昨日から晴れ間が出て、今日も晴れの予報。

午前10時から、板入れを開始しました。

干してある板を、一枚一枚まとめて、手で運んでいきます。干すときもそうでしたが、職人が一枚一枚取り入れる手作業なのです。

倉庫の高さはかなりあるのですが、天井まで届くくらいに積んでいきます。これは来年使用する板になります。

3分板、4分板、7分板、8分板、その他に1寸1分板もあるのですが、今回は倉庫に入りきれなかったため、来年まで干しておきます。

毎年のことながら、雪が降る前に取り入れて倉庫に保管します。この作業で、来年の使用する板が確保できました。欲を言えば、少し板が足りなかったかもしれないくらいです。

新潟県K様からご注文頂きました桐チェストの制作ですが、引出しの枠を固めていきます。

大引き出しの底板を木釘を打って止めていきます。底板の木目が美しいです。

小引き出しの先板をカンナで仕上げていきます。

総桐チェスト「温故創新シリーズ」の本体。古材を使った小引き出しが特徴の本体ですが、小引き出しの多さも特徴です。

大引き出しの底板をカンナで仕上げていきます。

今週末は、東京・代官山で展示会のため、その準備にバタバタと慌ただしいです。留守にする間の仕事も考えて、今のうちから段取りです。

新潟県K様からご注文頂きました桐チェストの制作ですが、大引き出しの先板とホテ板を組み、先板から木釘を打って止めていきます。

小引き出しの底板を木釘を打って止めていきます。

大引き出しの枠を固め、ハタガネで締めて固定しています。

小引き出しの底板をハタガネで締めながら木釘を打っていきます。

大引き出しの底板を木釘を打って止めていきます。底板の木目が美しいです。

今朝は、暖かいなーと思って起きてきたのですが、気温が上がらず肌寒い一日でした。今週はずっとこんな気温のようです。

新潟県K様からご注文頂きました桐チェストの制作ですが、小引き出しの先板のホゾとホテ板のホゾを組み入れ、ハタガネを締めて組んでいきます。

ドリルを揉んで、木釘を打っていきます。

先板のホゾに、ホテ板のホゾを組み入れていきます。

ホゾが入ったら玄翁で叩いてホゾを入れ込み、木釘を打って止めていきます。

大引き出しの先板にホテ板のホゾを入れ込み、打ち当てて叩いて、しっかりとホゾを入れていきます。

朝晩は寒いですが、今日も日中は良い天気でした。明日は修理の桐箪笥の引取り。日曜日はゆっくりお休みしたいです。

最近のコメント