静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、本体を固め、仰向けにしてから外側の面を面取りカンナで取っていきます。

四方の内側の丸を、小刀で作っていきます。ここは職人の技術の見せ所。自らの手で内側の丸を作っていきます。

和たんすの本体が完成しました。

本体が完成したら、引出し、衣装盆に入って行きます。部材を長さ切りで、それぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

引出し、丸盆の木取り(部材)

今日は雪。時折、激しく降りました。それでもこの辺は、例年よりもぐっと少ないです。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、本体を固め、仰向けにしてから外側の面を面取りカンナで取っていきます。

四方の内側の丸を、小刀で作っていきます。ここは職人の技術の見せ所。自らの手で内側の丸を作っていきます。

和たんすの本体が完成しました。

本体が完成したら、引出し、衣装盆に入って行きます。部材を長さ切りで、それぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

引出し、丸盆の木取り(部材)

今日は雪。時折、激しく降りました。それでもこの辺は、例年よりもぐっと少ないです。

昨日は新潟市まで桐たんすのお届けに行って来ました。

お届けさせていただいたのは、修理を施した再生たんすです。

F様のお嫁入りたんすだったのですが、大きすぎるとの事で上台の観音開きは無しにして

下台の引出し部分だけを再生させていただきました。

修理の後に、チョコレート色のオイルを塗り、和でも洋でも合うような雰囲気に仕上げました。

シンプルな金具でとても喜んでいただきました。

F様、ありがとうございました。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、下台の立側を固め、足と呼ぶ部分をシャコ万で下台に付けていきます。

たんすの四方をカンナで丸く仕上げていきます。

上台を逆さにし、地板をカンナで平らに仕上げていきます。

上台と下台を逆さにし、上台に上に下台を乗せて、下台をずらしながら、上台と下台が隙間なくピッタリと重なるか?重なり具合を見ながら削っていきます。

たんすの上台と下台を重ね、本体を横にして長ハタガネで締め、立側をカンナで一気に仕上げていきます。

また今週は寒波が来るよいう予報。少しずつ、雪が降って来ました。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、下台の立側と地板のホゾを組んでいきます。ホゾとホゾを組み、打ち当てを当てて叩きながらホゾを組んでいきます。

下台の裏板を木釘で打つ前に、釘を打つ位置をあらかじめ、鉛筆で印を付けていきます。

下台を固めて、立側をカンナで仕上げていきます。

下台と台輪を繋ぐ「足」の部分を作っています。

予報通り今日は雪。一時、結構激しく降っていました。明日は積もるのでしょうか・・・。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、棚板の前の部分を面取りカンナで面を取っていきます。

ホゾを取った上板。タイコが入る溝を掘っています。

中棚とゲス板にツカを立てます。そしてその前面をカンナで仕上げています。

その中棚とゲス板をタイコに組み入れて固めていきます。

そしてタイコを上台の立側に組み入れ、長ハタガネとシャコ万で固めていきます。

今日は曇りから雨へ。そして明日からは大雪とか・・・。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、タイコのサンをカンナで仕上げ、角を斜めに削っています。

タイコに中棚が入る溝を掘ります。

タイコにサンを打っていきますが、タイコのサンの幅をカンナで微調整しながら合わせていきます。

タイコのサンを木釘で打って止めていきます。

下台の立側に棚板が入る溝を掘り、ノミできれいに取っていきます。

お正月休み明けの数日間でしたが、明日からまた3連休。やっと慣れてきたのにまたお休みです。

静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、地板の立側に入る部分をケヒキで取っています。

ケヒキで取った部分を、地板に線を引いていきます。

立側の地板が入る部分をノミで取っていきます。

地板が入る部分をきれいに取り除いた立側の上台

タイコをカンナで仕上げていきます。

加茂周辺は昨日、今日と雪が降りませんが、東京は雪とか。気を付けてお過ごし下さい。

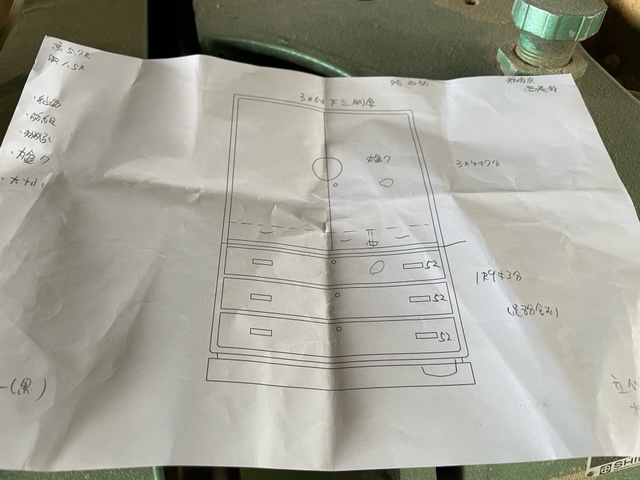

新年最初の桐たんすの制作は、静岡県N様から御注文頂きました和たんすの制作をお伝えします。

まずは、図面を渡して、この図面一枚で和たんすを制作していきます。

木取り(部材)を出して、長さ切りでそれぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

各部材をカンナで仕上げていきます。

上板、地板、立側のホゾを取り、留めを留め型を当てながら、ノミで作っていきます。

小箱作っています。

今日から仕事始め。以外にも加茂市周辺は雪が少なく、今のところは助かっています。

明けましておめでとうございます。

昨年はお世話になりまして、ありがとうございました。

今年も宜しくお願い致します。

今年の加茂市は、思ったほどの雪もなく、比較的、穏やかな新年を迎えました。

毎年の恒例として、子供たちが書いた書初めを掛け軸として掛け、新しい年を迎えました。

初詣は弥彦神社へ。

行列になる前の早い時間に行き、おみくじを引き今年一年の運勢を占います。今年も「小吉」

私にはこれくらいが丁度いいかも。

そして、神主様に桐の蔵の工場に来ていただき、新年のお祓いをしてもらい今年一年がスタートしました。

どうぞ、今年も一年、宜しくお願い致します。

新型コロナの影響は今年も続き、緊張と我慢の一年だったと感じています。

桐の蔵の展示会も二年間中止せざるを得なく、多くのお客様にご迷惑をおかけ致しました。

しかし、そんな中でも全国各地からご注文を頂き、今年は「長崎県」、「山口県」、「和歌山県」など、

遠方まで桐たんすをお届けさせていただきました。

このコロナ禍の中でも、私達、桐の蔵の桐たんすをご支持頂き、心待ちにしておられるお客様が、全国各地にいらっしゃる事、本当にありがたく「感謝」の一言に尽きる一年でした。

2022年も皆様にとりまして良い年でありますよう、桐の蔵・職人一同、心からお祈り致します。

良いお年をお迎えください。

最近のコメント