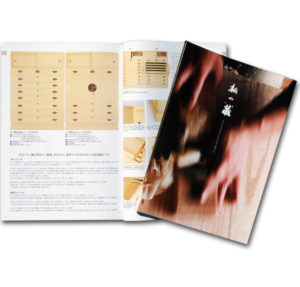

愛媛県K様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、少し時間が空きましたが、今日が最後です。

先回は、引き出しのカガミ板(前板)を仕込むところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

引き出しのカガミ板を仕込んだら、カガミ板の大きさを先板に写していきます。

原始的な方法ですが、カガミ板の大きさをそのままシラガキで先板に写していくのです。

機械で、カガミ板、ホテ板の蟻組みを取っていきます。

そして、先板、ホテ板のもう一方を「ホゾ組」で取っていくため、昇降盤でノコの切り込みを入れていきます。

ホゾ組のノコを入れた部分を、ケヒキで取っていきます。これもなかなかの力のいる作業です。

今回の先板とホテ板は、「先留め」という仕事で、先板とホテ板を「留め」(45度)で組んでいくという高度な技術を用います。

先板の「留め」の部分を作っています。留め型と呼ぶ型で、留めの部分をノミで作っていきます。

ホテ板のホゾ組と「留め」の部分のアップ。手作業で、45度の留めの部分を作っていきます。

引き出しのホテ板を削りながら、引き出しを入れていきます。入れては当たっているところを確認し、また少しずつ削っていくという工程を何度も繰り返します。

引き出しの上の部分も少しずつ削っては入れていき、確認し、また削るという工程も繰り返し行います。

この工程を、何十回と繰り返し、引き出しを入れていきます。

この少しずつ、その引き出しに合わせながら入れていくことで、引き出しを入れると、他の引き出しが出てくるような密閉度の高い引き出し(桐たんす)が完成します。

ここで愛媛県K様からご注文いただきました整理たんすの木地が完成しました。

この後、塗装、金具付けを経て、最終点検、梱包、お届けとなります。

今日は、工場の近所、田上町に桐チェストをお届けに行ってきました。

茶色の天然オイルを塗ったチェストで金具もシンプルです。E様、ありがとうございます。

明日も全力で頑張ります。